映像編集、VFX、音声、カラーグレーディングなど、映像制作に必要な作業をひとつのソフトで行えるDaVinci Resolveの最新バージョン「20」が正式にリリースされました。

今回のアップデートでは、100を超える新機能が追加されています。中でも注目なのが、DaVinci独自のAI機能「DaVinci Neural Engine」を活用したツールの進化です。面倒だったマスク作成や音声の処理など、これまで時間がかかっていた作業がよりスムーズに行えるようになりました。

Blackmagic DesignのCEO、Grant Petty氏は次のように話しています。

「時間のかかる作業や単調なタスクを自動化することで、より創造的な作業に集中できるようになる。」

これまで専門的な知識や経験が必要だった作業も、DaVinci Resolve 20ではAIの力でずっと簡単になりました。そのぶん手間を減らし、よりクリエイティブな映像制作に集中できるのが、今回のバージョン20の大きな魅力です。

今回はDaVinci Resolve 20の新機能についていくつかピックアップして解説をします。

目次 [隠す]

- 高度なAI機能はStudio版だけに対応

- 進化したキーフレーム/カーブエディター

- タイムライン設定

- 縦型動画に最適化された新UI

- エディットページでも使えるようになった「ソーステープ」モード

- ボイスオーバー録音が簡単に

- AI Music Editor

- AI Show Music Beats

- AI Dialogue Matcher

- AI Audio Assistant

- AI Voice Convert

- 音声モデルの作成

- クロマワーパー

- AI Magic Mask v2

- AI Depth Map(深度マップ v2)

- AI文字起こしの精度向上(日本語対応強化)

- AI Super Scaleに新たな高解像度モードが追加

- 自動キャッシュ削除機能の追加

- 新規プロジェクト作成時にメディア保存先の設定が追加

- 「Davinci Resolve」におすすめのBTOパソコン

- まとめ

- BTOパソコン売れ筋ランキング

高度なAI機能はStudio版だけに対応

DaVinci Resolveには無料版と有料版(Studio)の2種類があります。無料版でも編集やカラー、音声などの基本機能は充実していますが、Studio版ではノイズ除去、マジックマスク、AIツール、HDR編集、共同作業など高度な機能が追加され、プロ向けの作業に対応します。

以前は差が小さかったものの、近年はAIツールなど高負荷な機能がStudio専用となっています。

DaVinci Resolveは下記のページからダウンロード及び購入ができます。

https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve

https://www.blackmagicdesign.com/jp/support

DaVinci Resolveの基本的な使い方などは下記の記事をご参照ください。

こちらもCHECK

-

-

DaVinci Resolveではじめる動画編集-入門編

DaVinci Resolveは非常に多機能なビデオ編集ソフトウェアです。そのため、初めて使用する際は、その多機能さに戸惑いを覚えるかもしれません。しかし、ご安心ください。本解説では、初心者の方でも映 ...

こちらもCHECK

-

-

カラーグレーディングで映像を印象的に仕上げる DaVinci Resolve中級編

色は映像作品の印象を大きく左右する重要な要素です。適切な色調整により、映像はより魅力的で感情を揺さぶるものになります。しかし、色調整には専門的な知識と経験が必要とされ、初心者にとっては敷居が高く感じら ...

こちらもCHECK

-

-

DaVinci Resolveを使いこなす!上級編「快適で効率的な映像編集のためのTips」

DaVinci Resolveは、高機能な映像編集ソフトウェアですが、快適に使用するためには適切な環境設定と周辺機器の活用が重要です。しかし全てハイスペックなPCで編集できる訳ではありません。上級編で ...

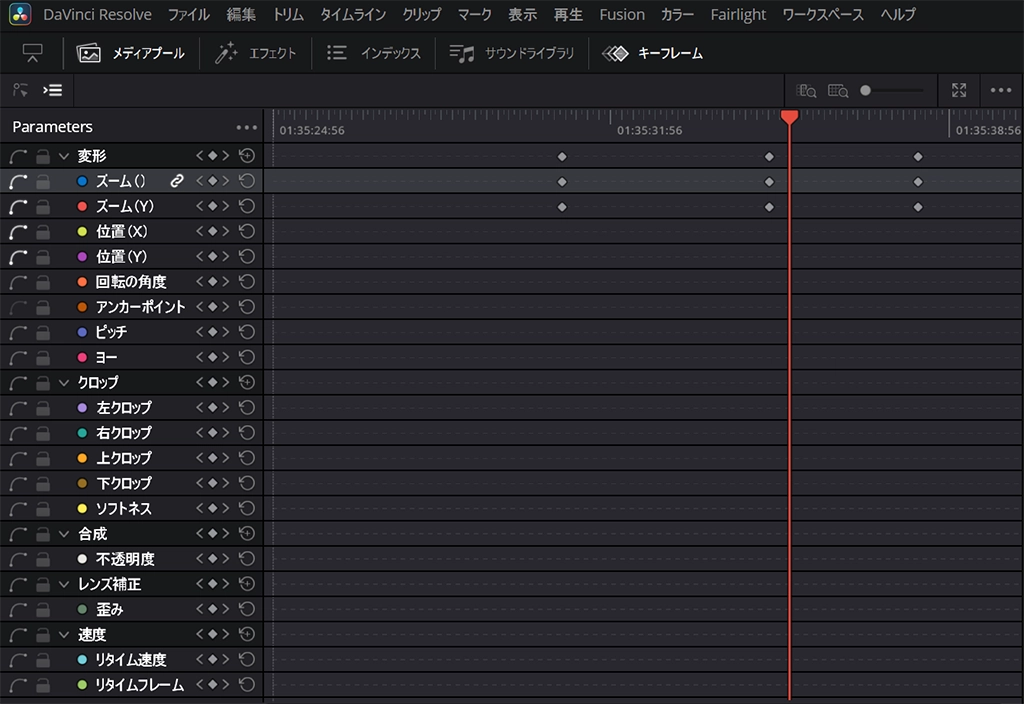

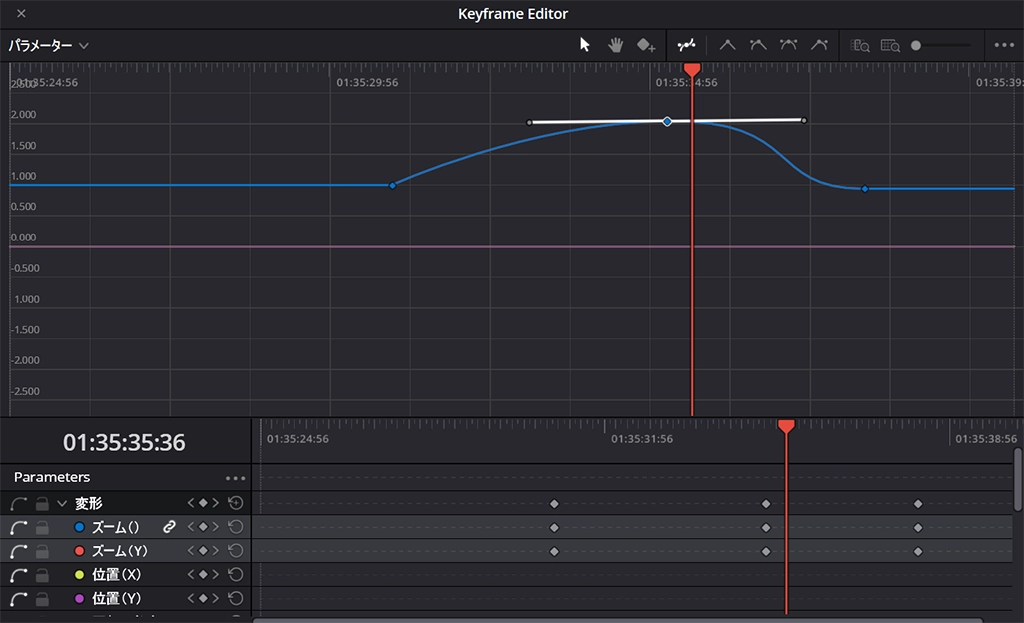

進化したキーフレーム/カーブエディター

DaVinci Resolveのキーフレーム操作はこれまでに何度も改善されてきましたが、After Effectsに慣れたユーザーには見づらく使いにくい面がありました。

Version 20ではインターフェースが一新され、より直感的で使いやすくなり、エフェクトやトランジションのパラメータも細かく調整できるようになりました。

「キーフレーム」タブを有効にすると、キーフレームパネルが表示されます。

さらに右上の「拡大ボタン」を押すと、キーフレームエディターを独立ウィンドウで表示できます。カーブエディターを使えば、イーズなどの動きも直感的に調整できます。

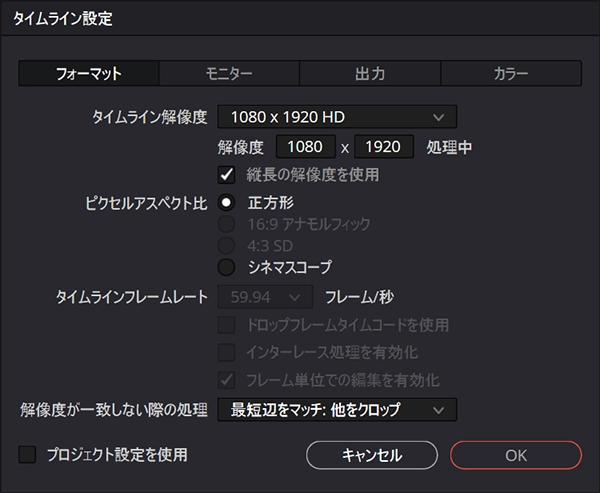

タイムライン設定

タイムラインのタブから直接タイムラインの設定を変更できるようになりました。

タブを右クリックして「タイムライン設定」を選択

「プロジェクト設定を使用」のチェックを外すと、タイムラインごとに設定を変更できます。

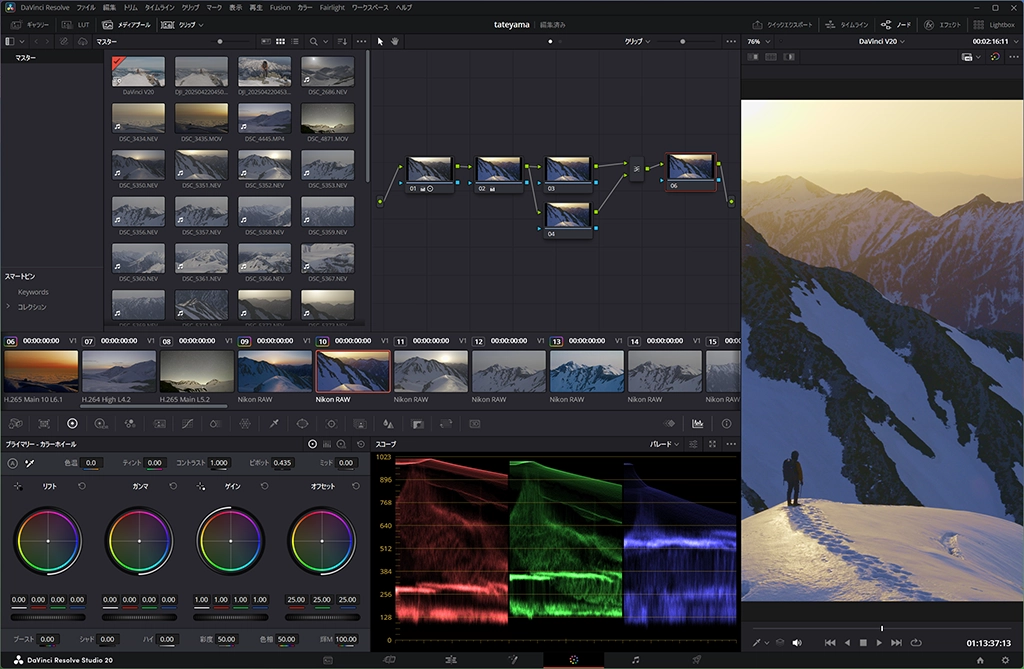

縦型動画に最適化された新UI

縦長動画の制作に適した、無駄のないインターフェースに刷新されました。

カット、エディット、カラーページでも快適に作業でき、タイムライン解像度が縦長の場合は自動的にレイアウトが切り替わりプレビューが大きく表示されるようになりました。

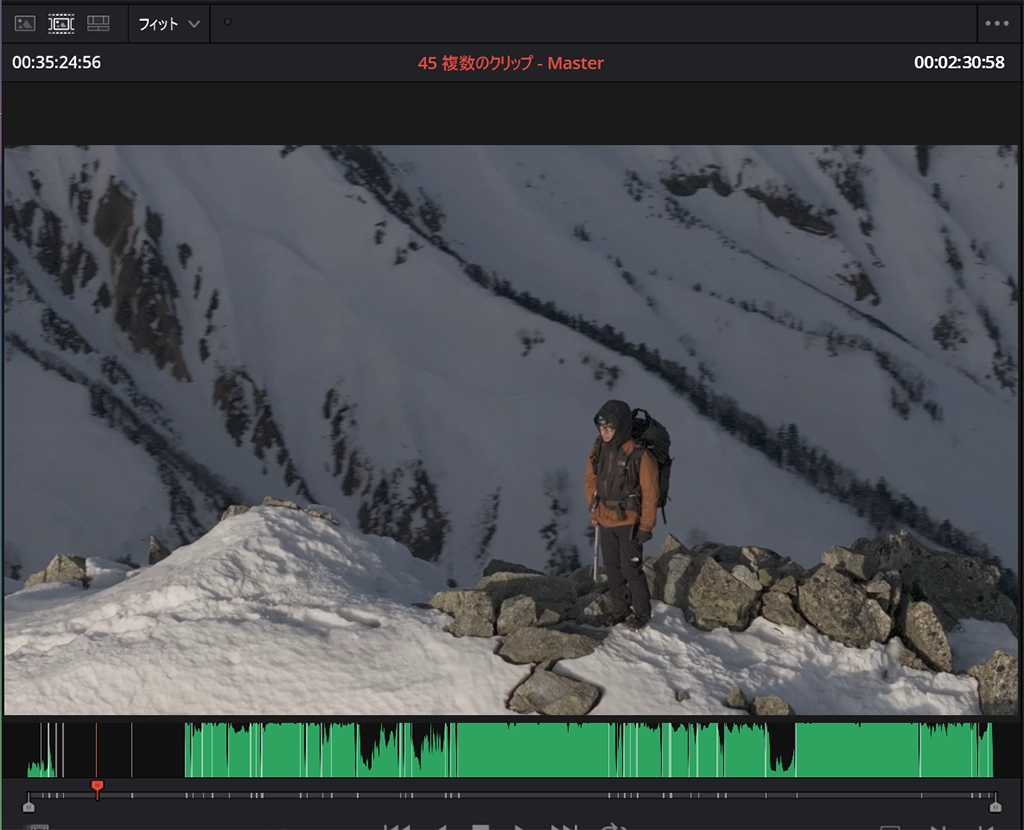

エディットページでも使えるようになった「ソーステープ」モード

「ソーステープ」モードは、複数のクリップを1本のテープのように時系列で再生できる機能です。

メディアプールの素材を順に確認しながらイン点・アウト点を素早く設定でき、スピード重視の編集に最適です。これまでカットページ専用だったこの機能が、エディットページでも利用可能になりました。

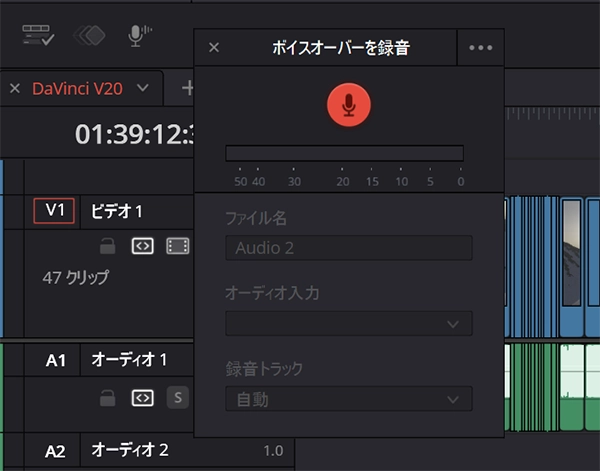

ボイスオーバー録音が簡単に

これまでFairlightページで行っていたアフレコ収録が、エディットページやカットページでも簡単に行えるようになりました。

録音ボタンを使えば、タイムライン上で直接ナレーションや音声を収録できます。

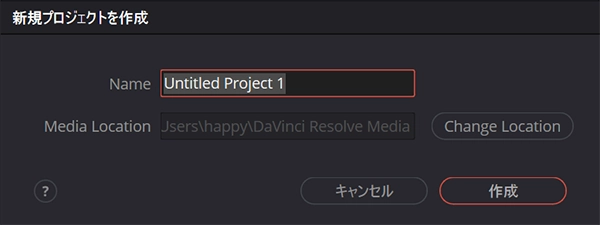

ボイスオーバーで収録した音声は、新規プロジェクト作成時に設定した「Media Location」フォルダに保存されます。あらかじめ保存先を設定しておくと、ファイルの管理がしやすくなります。

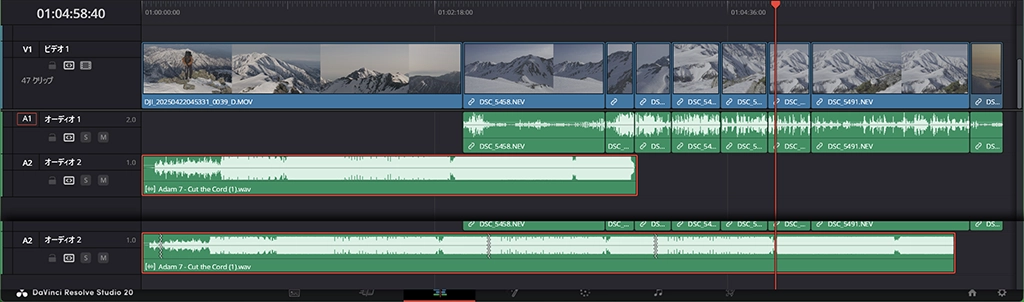

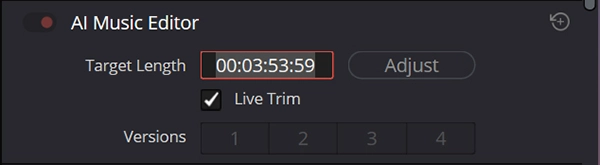

AI Music Editor

BGMを指定した長さに自動で調整できる機能です。「Adjust」で一度解析すれば、時間を指定して長さを変えたり、クリップを直接伸縮して調整することも可能です。Adobe Premiereで好評だった機能が、ついにDaVinci Resolveにも搭載されました。

「Live Trim」にチェックを入れると、BGMクリップをドラッグして自在に長さを変更できます。最大で4つのバリエーションが生成され、最適な結果を選べます。

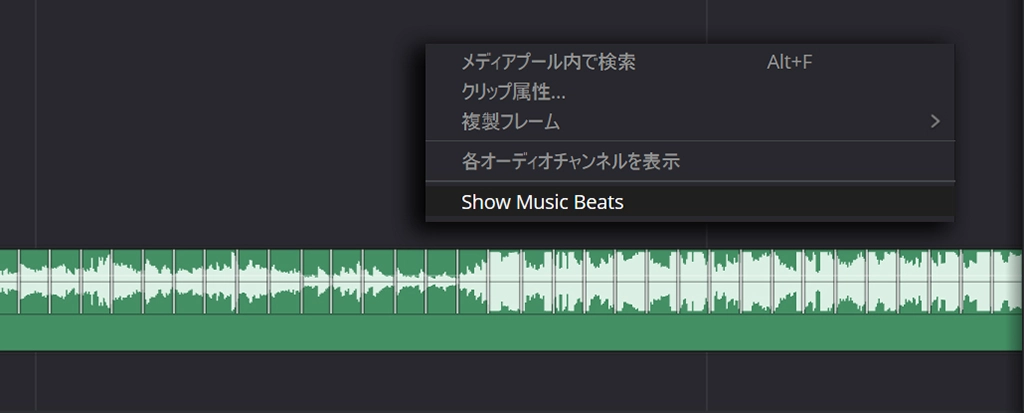

AI Show Music Beats

音楽トラックをAIが解析し、ビートに合わせて自動でマーカー(縦線)を配置します。

これにより、映像のカットや切り替えを音楽にぴったり合わせやすくなります。従来は手作業でマーカーを打っていた作業が、ワンクリックで完了します。

ミュージッククリップを右クリックし、「Show Music Beats」を選ぶだけで、自動解析とマーカーの配置が行われます。

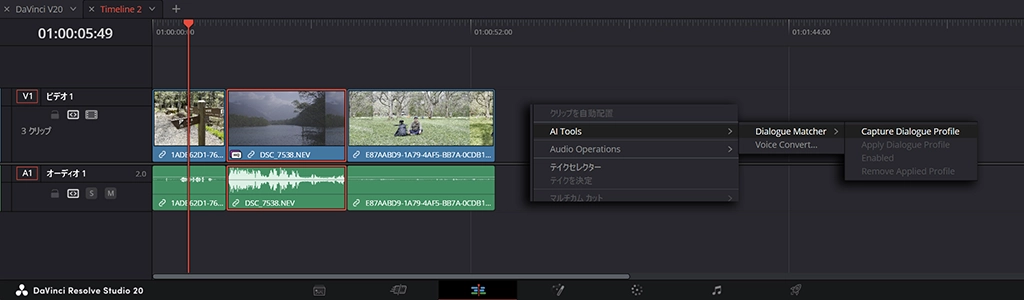

AI Dialogue Matcher

異なる環境やマイクで録音された複数の音声クリップのトーン、音量、反響などを自動で揃える機能です。ある程度クリアに録音されていれば、細かい調整をしなくても自然にマッチングしてくれるため便利です。

リファレンスにしたい音声クリップを選択し、「クリップ」→「AI Tools」→「Dialogue Matcher」→「Capture Dialogue Profile」で音声を解析します。

次に、トーンを揃えたい音声クリップを選び、「Apply Dialogue Profile」を適用すれば、自動で音質がマッチングされます。

AI Audio Assistant

タイムライン上の会話、ナレーション、音楽、効果音などをAIが分析し、音量バランスを自動調整してミックスを作成します。音声編集の知識がなくても、安心してクオリティの高い音声が仕上がります。

注意点

現バージョンだとミックス後の音声を元の状態にリセットすることができません。

必ずタイムラインを複製してからAudio Assistantを使うようにしましょう。

「タイムライン」→「AI Tools」→「Audio Assistant」を選択

「Delivery Standard」を出力対象に設定後、「Auto Mix」を押すと自動ミックスが開始されます。

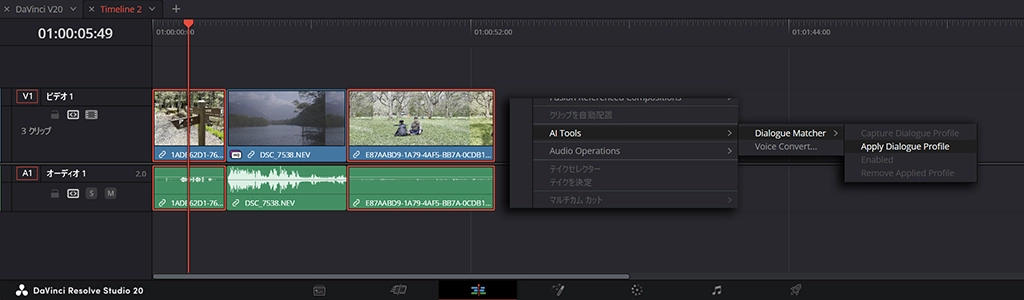

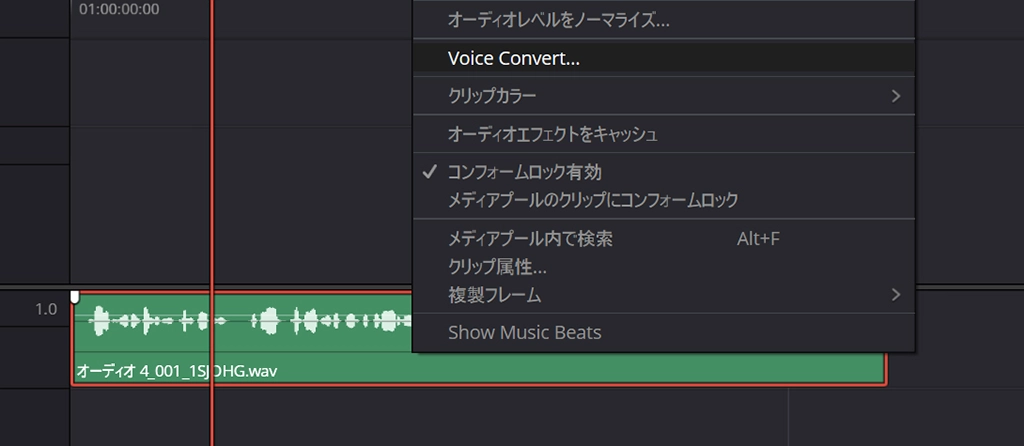

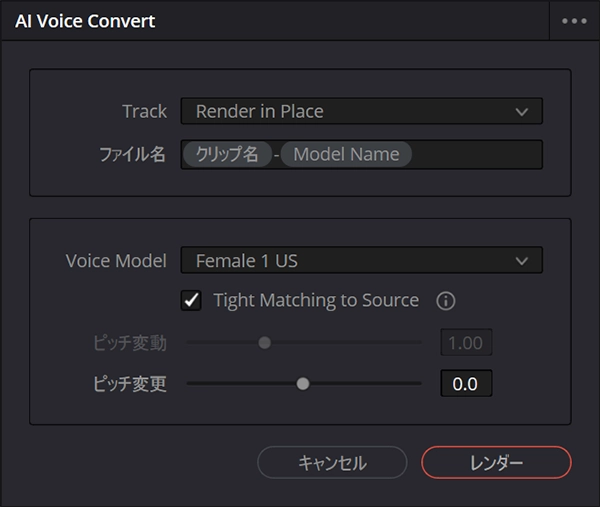

AI Voice Convert

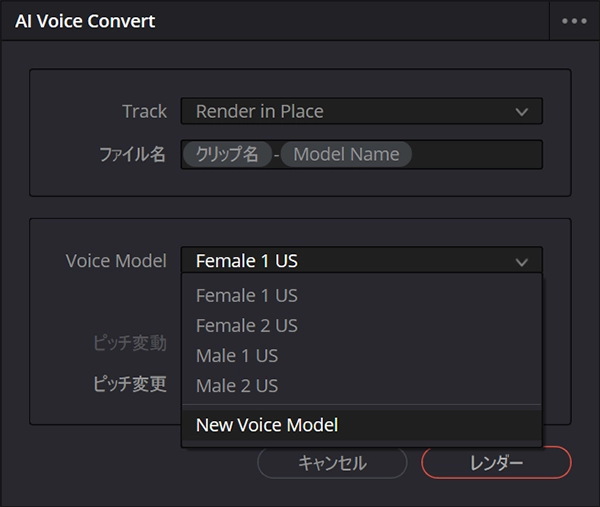

録音された音声を別の声質に変換できるAIベースの新機能です。AIが話者の声を分析し、用意された音声プロファイル(デフォルトで男性・女性)に自然な形で置き換えます。また、独自のボイスモデルを作成することも可能です。

使い方は簡単で、音声クリップを右クリックして「Voice Convert」を選択し、Voice Modelから希望のプロファイルを選んで「レンダー」を実行するだけ。

「Tight Matching to Source」にチェックを入れると、元の音声のピッチに忠実な変換が行われ、外すことでピッチの忠実度を調整できます。

音声モデルの作成

AI Voice Convertでは、自分専用の音声モデルを作成することも可能です。そのためには、音声モデル用の音声データをあらかじめ録音しておく必要があります。

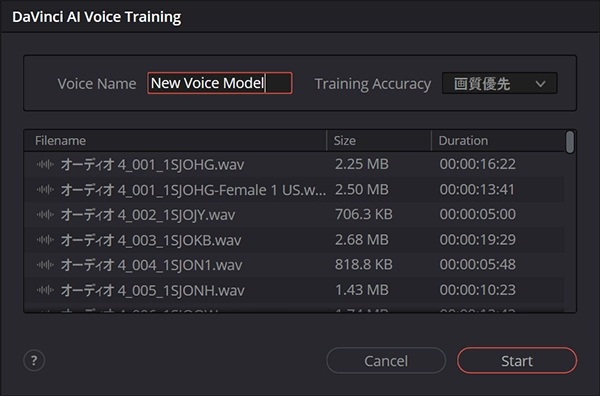

なるべくノイズのないクリーンな音声を収録することが重要で、モデルの完成度に大きく影響します。10分程度の音声でも作成は可能ですが、1時間ほどのデータがあり、さまざまな感情表現を含んでいると、より自然で精度の高い音声モデルに仕上がります。

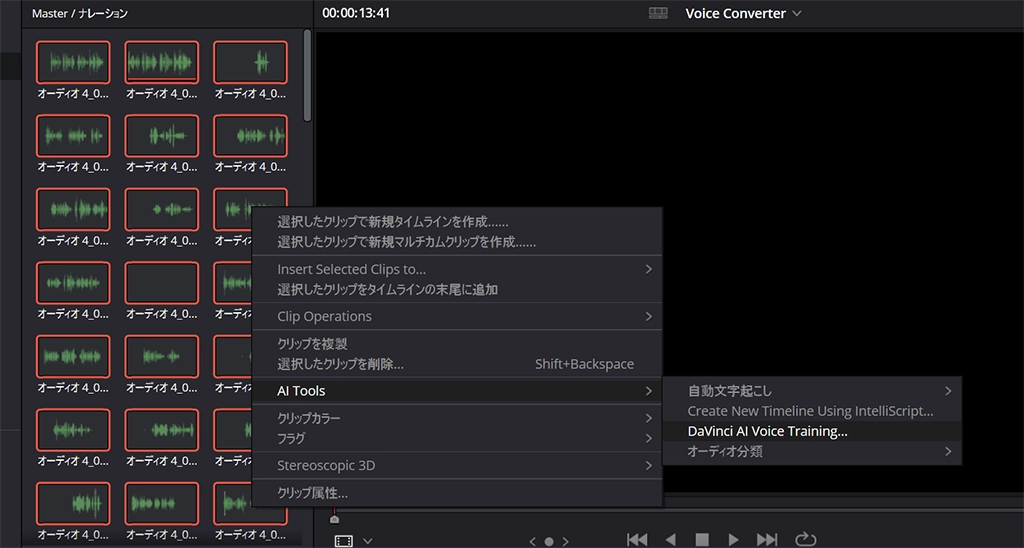

モデルに使用したい音声クリップを選択し、右クリック →「AI Tools」→「DaVinci AI Voice Training」を選択。

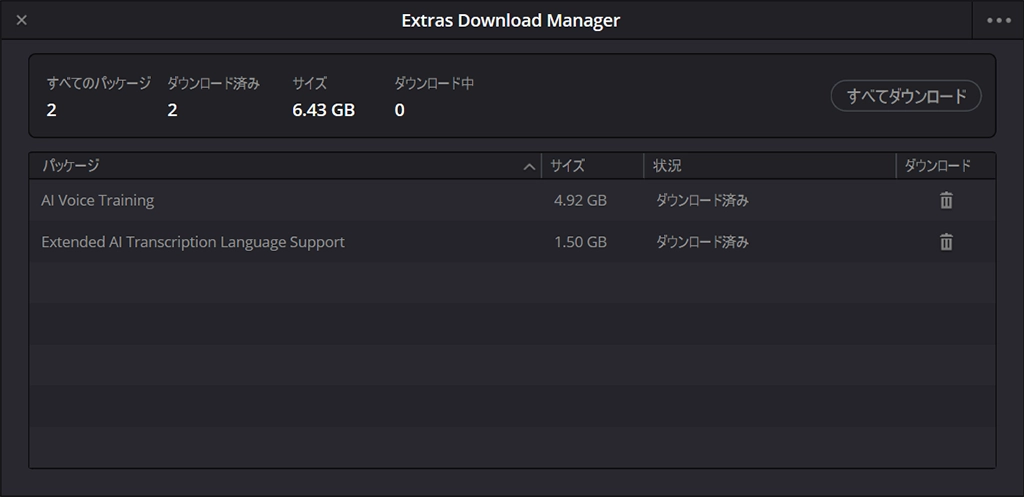

初回使用時は、トレーニング用ファイルのダウンロードを求められます。指示に従いパッケージをインストール。

再度音声クリップを右クリックし、「DaVinci AI Voice Training」を選択。

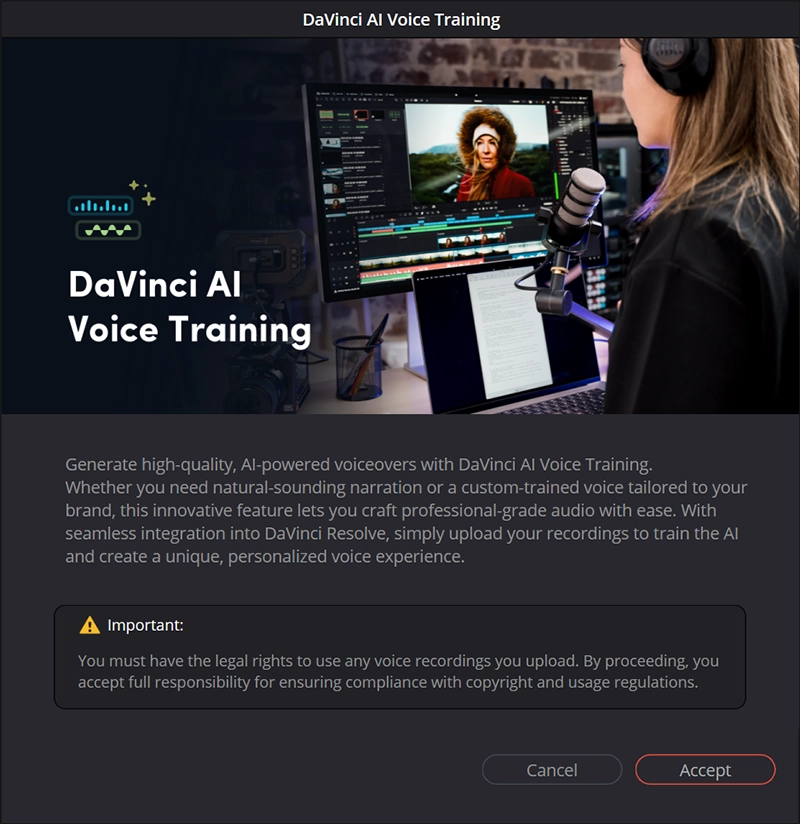

「音声トレーニング前に表示される著作権確認」が表示されます。このダイアログは、アップロードする音声に著作権や使用権があることを確認する重要な警告です。他人の声や権利のない素材を使用しないようにし、すべての責任はユーザー側にあることが明記されています。

問題がない場合は「Accept」をクリックして次に進みます。

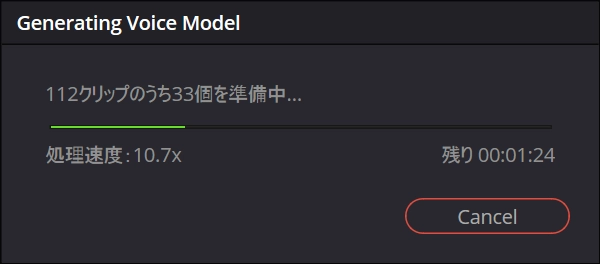

「Voice Name」に任意のモデル名を入力し、「Start」を押すとトレーニングが開始されます。

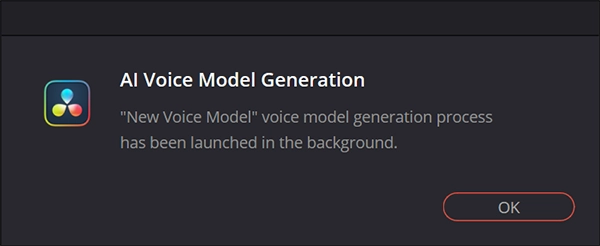

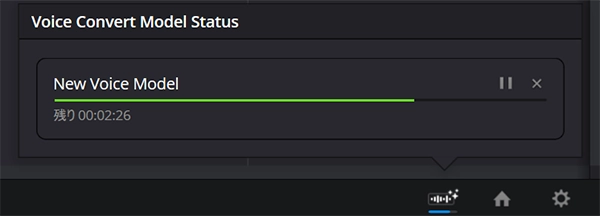

処理には時間がかかりますが、途中からはバックグラウンドで進行します。進捗は画面右下のインジケーターから確認可能です。

学習が完了すると、AI Voice Convertで自作の音声モデルを使用できるようになります。

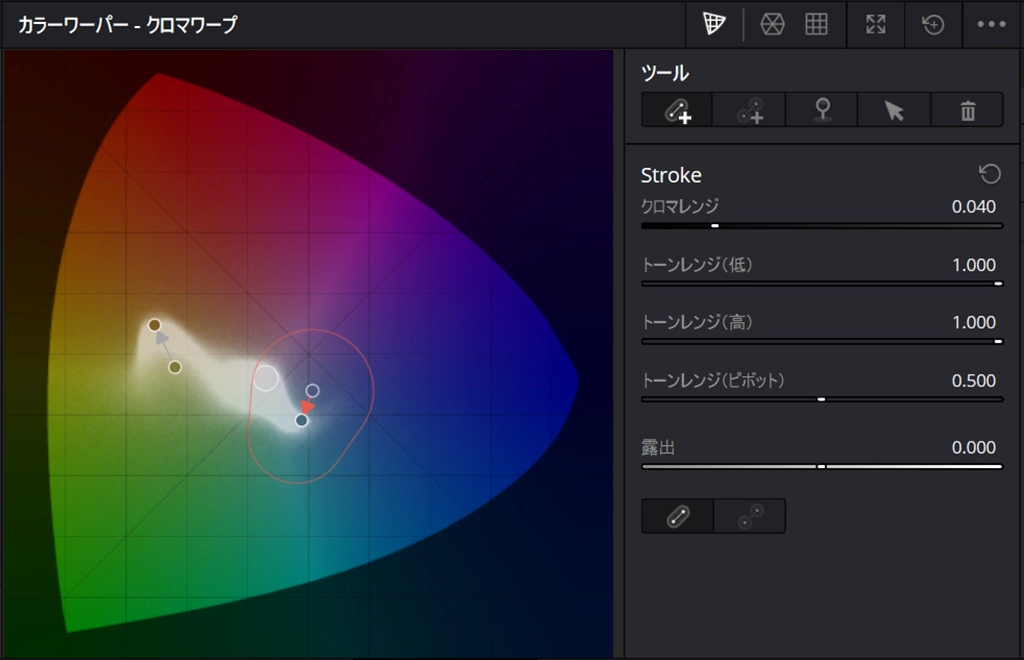

クロマワーパー

カラーワーパーに新たに追加された「クロマワーパー」は、直感的に色を操作できる新しいカラーツールです。

従来のカラーワーパーがグリッド上での3D操作だったのに対し、クロマワーパーは色度図(色相×彩度)の上で、映像内の色を直接ドラッグするような感覚で調整できます。色相と彩度の変化が視覚的に把握しやすく、たとえば赤を青に変えるといった操作も中間色を経由せず、スムーズに変化させられます。

さらに、ピンを使えば特定の色だけに影響を限定でき、露出変化の影響も受けにくい堅牢な調整が可能です。クロマワーパーは、より精密かつ効率的なカラーコレクションやスキントーンの微調整に最適なツールとして活用できます。

ビューア上で調整したい色をクリック&ドラッグするだけで、その色がドラッグ先の色相方向に向かって変化します。操作に合わせてリアルタイムに色が変わるため、直感的に色味をコントロールできます。

たとえば、緑の葉を黄色に、空の青をシアンに変化させるといった調整も、ビューア上で色をドラッグするだけで直感的に行えます。

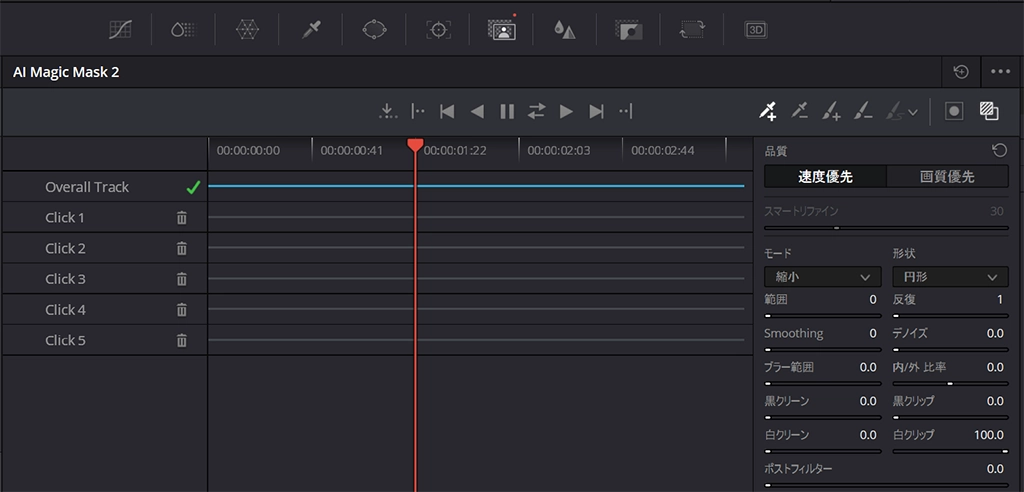

AI Magic Mask v2

DaVinci Neural Engineの進化により、被写体の分離とトラッキング精度が大幅に向上しました。前バージョンに比べて、複雑な輪郭や障害物周辺の認識が改善され、低解像度の映像でも安定したマスク生成が可能です。

マスクしたい人物やオブジェクトをクリックするだけでAIが自動的に認識し、必要に応じてブラシツールで微調整も可能。カラーコレクションやエフェクト、合成処理など、これまで時間のかかっていたロトスコープ作業を効率よく行える強力なツールです。

マスクしたい対象(人物またはオブジェクト)を選択します(Ver.2ではAIが自動判別)。

ビューア上で対象をクリックすると、AIが自動的に認識し、マスクが生成されます。

右上の「マスクオーバーレイを切り替え」ボタンを押すと、マスク範囲が赤く表示され、視認性が向上します。

トラッキングボタンをクリックすれば、AIが映像全体を解析し、自動でマスクを追従させます。被写体が動いてもマスクが正確に追いかけます。

マスクが完成したら、そのノードにカラーコレクションやエフェクトを適用すれば、選択した範囲のみに効果を反映できます。

Magic Maskの応用:人物の後ろにロゴを配置する

Magic Maskを使えば、人物の前後関係を活かした合成も可能です。ここでは、人物の背後にロゴを挿入する方法を紹介します。

【ステップ1】タイムラインの構成

トラック1:背景となる映像クリップ

トラック2:挿入したいロゴ画像(例:PNGロゴ)

トラック3:トラック1と同じ映像クリップ(=人物マスク用)

【ステップ2】人物マスクの作成

トラック3のクリップを選択し、カラーページでMagic Maskを使用して人物のマスクを作成します(前項で解説した手順と同様)。

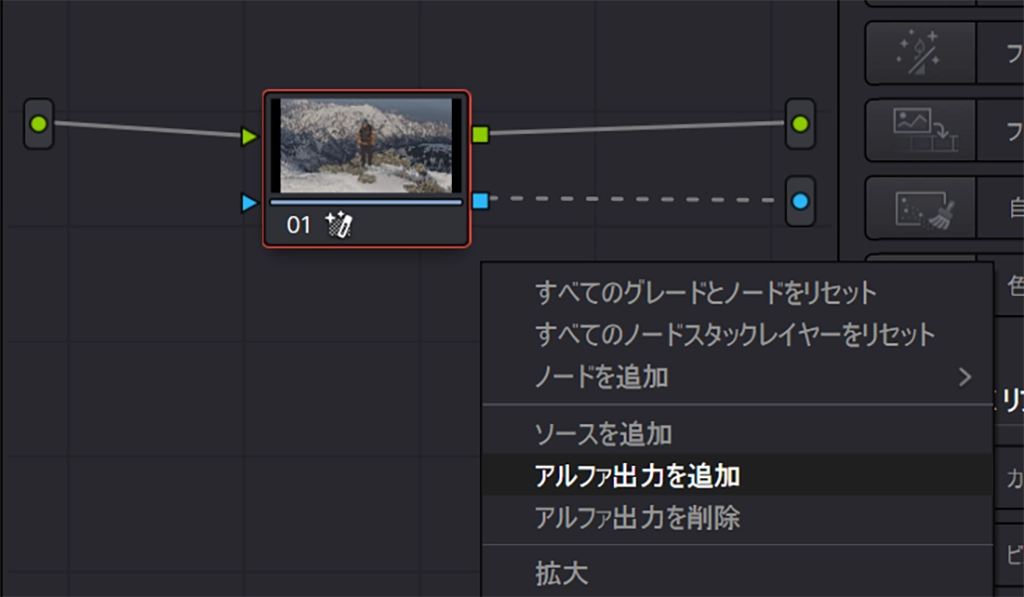

【ステップ3】アルファ出力の設定

ノードエディター上の空白部分を右クリックし、「アルファ出力を追加」を選択

作成したマスクノードの水色の出力(アルファ)を、右側に表示された青い三角形のアルファ出力にドラッグして接続

この設定により、トラック3の人物部分だけが透過され、トラック2のロゴが人物の背後に表示されるようになります。

AI Depth Map(深度マップ v2)

DaVinci Neural Engineの進化により、「AI Depth Map」は奥行き情報の解析精度と処理速度が大幅に向上しました。これにより、マスク作成の手間を減らしつつ、被写体と背景を自然に分離し、深度を活かした演出が簡単に行えるようになりました。

髪の毛や細かい輪郭も高精度に検出でき、背景のぼかしや奥行きに応じた霧(フォグ)の追加など、より立体感のある映像表現が可能です。

「AI Depth Map」エフェクトをノードに適用し、Near/Farスライダーやブラー調整で微調整するだけ。複雑なマスク作業なしで、印象的なビジュアルを素早く作成できます。

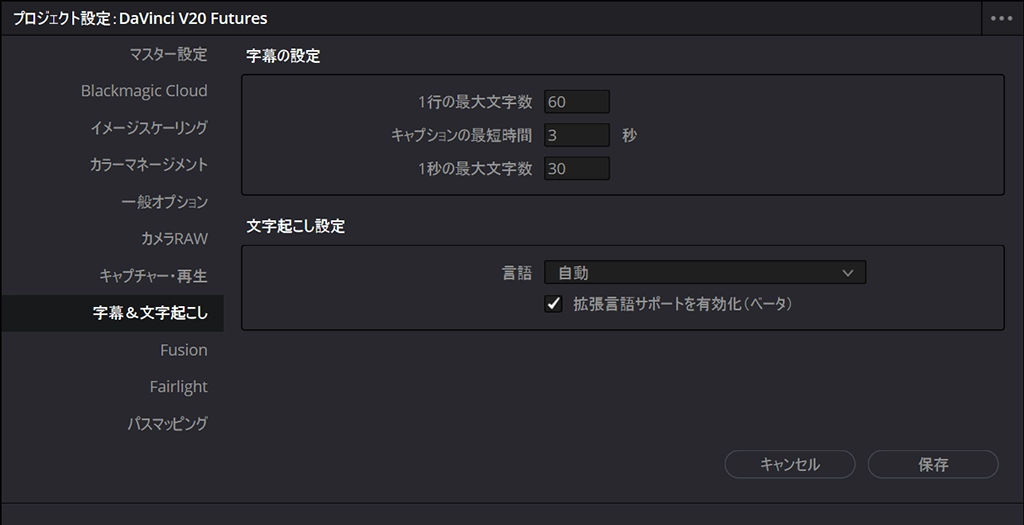

AI文字起こしの精度向上(日本語対応強化)

DaVinci Resolve 20では、AIによる文字起こし機能がさらに進化し、対応言語の拡充に加えて日本語の文字起こし精度が大幅に向上しました。従来、日本語特有のバグで意味不明な文字列になるケースがありましたが、Ver.20ではこの問題も解消されています。

特にナレーションやインタビューなどの文字起こしが、より自然で読みやすい結果になるため、編集作業の効率化にもつながります。

注意点

プロジェクト設定内「字幕&文字起こし」セクションで、「拡張言語サポートを有効化(ベータ)」にチェックを入れていない場合、旧バージョンと同じ文字起こし精度となるため注意が必要です。

AI Super Scaleに新たな高解像度モードが追加

映像のディテールを保ちながら高解像度化できる「Super Scale」に、AIを活用した3倍・4倍のアップスケールモードが新たに追加されました。従来は2倍までがAI対応でしたが、Ver.20からはより大きな拡大にも対応可能に。

倍率の後ろに「強化」と記載されているものが、AI処理による高精度なアップスケーリングモードです。旧映像の4K化や、SD素材の高画質化などにも活用できます。

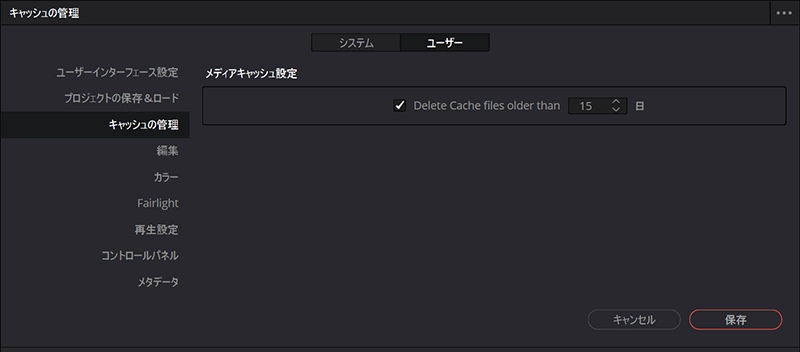

自動キャッシュ削除機能の追加

気づかないうちにキャッシュファイルでHDDやSSDが圧迫されていた――そんな悩みを解消する機能が、Ver.20で新たに追加されました。指定した日数が経過したキャッシュを自動で削除してくれるため、ストレージの管理がより快適になります。

環境設定 →「メディアとストレージ」→「キャッシュの管理」タブにある「Delete cache files older than」項目で、削除対象とする日数を指定します。

新規プロジェクト作成時にメディア保存先の設定が追加

DaVinci Resolve 20では、新規プロジェクト作成時にメディアの保存先フォルダーをあらかじめ指定できるようになりました。これにより、収録したボイスオーバー音声や、AI Voice Convertで生成されたファイルなどが、指定フォルダー内に自動で保存されるようになります。

プロジェクトで読み込むクリップと同じフォルダーにしておくと後ほど素材を探す時に便利です。

動画による解説を見る

「Davinci Resolve」におすすめのBTOパソコン

Lepton Motion Pro X870/A

「Lepton Motion Pro X870/A」は、AMDプラットフォームのミドルタワー型モデル。標準構成では、ZEN5コアの「AMD Ryzen 7 9700X」と「AMD X870 チップセット」搭載マザーボードの組み合わせをいち早く採用しています。

メモリはDDR5-5600を32GB(16GB×2)、ビデオカードは「NVIDIA GeForce RTX5060 Ti 16GB」を搭載するなど、映像編集向けとして文句なしの構成。さらにカスタマイズでパワーアップすれば、自分ならではの映像編集マシンも構築できます。

スタイリッシュでエアフローに優れたFractal Design製のPCケースや圧倒的な冷却&静音性を発揮するNoctua製のCPUクーラーも注目ポイント。快適な動画編集を約束する1台に仕上がっています。

| 【G-Master Spear X870A】標準構成 |

|---|

| CPU:AMD Ryzen 7 9700X (3.8GHz、8コア/16スレッド) メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2) マザーボード:AMD X870 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) 外形寸法:幅220×奥行き506×高さ493mm |

Lepton Motion Pro Mini B850/A

「Lepton Motion Pro Mini B850/A」は、「Lepton Motion Pro X870/A」と同様、映像編集に特化したスタイリッシュなミニタワー型モデル。高性能パソコンはサイズが大きくなりがちですが、設置場所を選ばないコンパクトモデルで、自宅での作業にも最適な1台に仕上がっています。

「Lepton Motion Pro Mini B850/A」は、AMDプラットフォームのコンパクトなミニタワー型で、ZEN5コアの「AMD Ryzen 7 9700X」と「AMD B850 チップセット」搭載マザーボードの組み合わせを標準で採用しています。

メモリはDDR5-5600を32GB(16GB×2)、ビデオカードは「NVIDIA GeForce RTX5060 Ti 16GB」を搭載するなど、ミドルタワー型と同じ構成。コンパクトかつスタイリッシュで、さらに性能面も期待できる1台に仕上がっています。

| 【Lepton Motion Pro Mini B850/A】標準構成 |

|---|

| CPU:AMD Ryzen 7 9700X(3.8GHz、8コア/16スレッド) メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2) マザーボード:AMD B850 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX5060 Ti(16GB) 外形寸法:幅222×奥行き417×高さ374mm |

まとめ

DaVinci Resolve 20は、これまで手間や専門知識が必要だった多くの作業を、驚くほどスムーズにこなせるよう進化しました。編集、音声、カラー、VFX、それぞれのセクションにAIを活用した機能が加わり、作業時間の短縮と表現力の向上を両立。初めて使う人にとっても、すでに活用している人にとっても、恩恵の大きいアップデートといえるでしょう。

DaVinci Resolveは無料で映像制作ができるという点も大きな魅力ですが、さらに今回強化されたAI機能をフルに活用したい場合は、必要に応じてStudio版へステップアップすることで、あなたの映像制作を助けてくれることでしょう。

映像制作において「面倒な作業はソフトに任せて、自分は表現に集中する」。そんな理想的なスタイルに一歩近づけてくれるのが、今回のDaVinci Resolve 20です。

興味を持った方は、ぜひ実際にダウンロードして、その進化を体感してみてください。

DaVinci Resolve 18 認定トレーナー。北アルプスの麓、長野県松本市を拠点に、自然やそこに暮らす人を題材とした映像作品を自然の中にゆっくり溶け込んで撮影しています。著作『DaVinci Resolve 編集&カラーグレーディング入門』(玄光社)

BTOパソコン売れ筋ランキング

(6月1日~6月30日)

- 1位G-Master Spear X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 2位Premium Line X870FD-A

- 「いいものを永く」のコンセプトで標準2年保証、無償オーバーホールなど末永くご愛用いただくためのアフターサービスが充実した、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のプレミアムPC。

- 3位G-Master Spear Z890

- AI時代の新CPU、Intel Core Ultraプロセッサを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 4位Radiant GZ3600X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズ搭載ATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 5位G-Master Spear Mini B850A

- AMD Ryzen 9000シリーズを搭載する容量26.3リットルとコンパクトながら幅広いカスタマイズ性とミニマルなデザインを持ち合わせたゲーミングPC。

- 6位Radiant GZ3600Z890

- 最新のIntel Core Ultraプロセッサを搭載するATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 7位Silent-Master NEO B850A

- こだわりのNoctua製空冷CPUクーラーを採用し、エアーフローと静音性のバランスを極めた静音PC。AMD Ryzen 9000シリーズを搭載するATXミドルタワー型モデル。

- 8位G-Master Velox II Intel Edition

- 高品質なパーツを採用した納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめる新機軸のゲーミングPC!

定番のインテル® Core™ プロセッサ搭載モデルです。

- 9位Premium Line Z890FD

- 「いいものを永く」のコンセプトで標準2年保証、無償オーバーホールなど末永くご愛用いただくためのアフターサービスが充実した、Intel Core Ultraプロセッサ搭載のプレミアムPC。

- 10位G-Master Velox Mini B650A AMD Edition

- 容量19リットルのコンパクト筐体にAMD Ryzen 9000シリーズとGeForce RTXシリーズを搭載するゲーミングPC。納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめます。