CPUは、パソコンの頭脳であり、中枢を担う超重要パーツ。データの処理や演算、各種デバイスの制御など、パソコンにおける大部分の作業に関わっていますので、CPUはパソコン全体の性能に大きな影響を与える存在と言えます。

そして、重要な存在であるからこそ、パソコンを購入する際のもっとも大きな悩みどころとなります。CPUの性能を知るためには、コア数やスレッド数、クロック周波数、キャッシュなどの要素を理解することが必須。これらの指標を読み解くことが、自分に最適なCPUを選ぶための道標となるのです。

今回は、パソコンの頭脳であり、心臓であるCPUの基礎知識を徹底解説。スペックや型番の読み解き方から、2大メーカーの特徴、さらには用途別の選択ポイントなどを紹介していきます。

目次 [隠す]

1.CPUとは?

1-1.CPUの基本的な役割

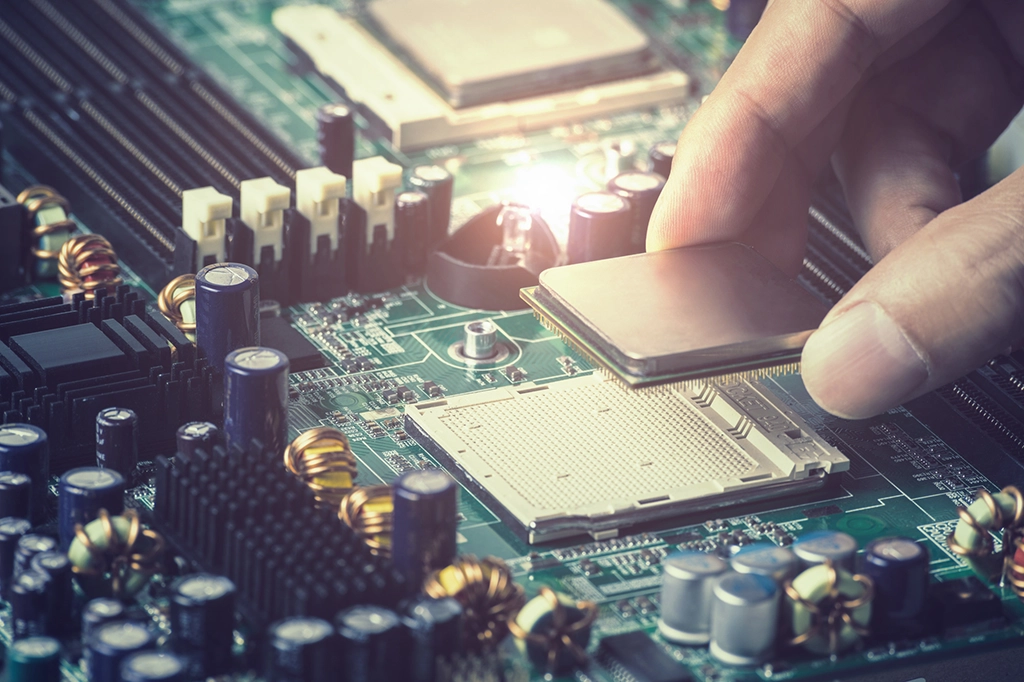

CPU(Central Processing Unit)は、パソコンの“頭脳”とも“心臓”とも言われる中枢パーツで、各種プログラムの処理や演算、各種デバイスの制御などを行っており、パソコンの性能を左右するもっとも重要なパーツです。すなわち、高性能なCPUを使用すれば、それだけ処理も高速化され、快適な操作を期待することができるのです。

かつて、CPUは処理・演算が主な働きであり、各種デバイスとはチップセットを通して接続されていました。つまり、チップセットが各種デバイス間の交通整理という役割を担っていましたが、最近のCPUは、メモリを制御するメモリコントローラーや周辺機器とつながるPCI Express、さらには映像を描画するグラフィック機能を内蔵するなど、多機能化が進んでいるのが特徴となっています。

1-2.CPUの性能を左右する重要ファクター

CPUの性能を知るためには、そのスペックを読み解く必要があります。CPUの性能を左右するスペックには、様々な要素が含まれますが、その中でも「コア数」「スレッド数」「クロック周波数」「キャッシュ容量」が特に押さえておくべきポイントとなっています。

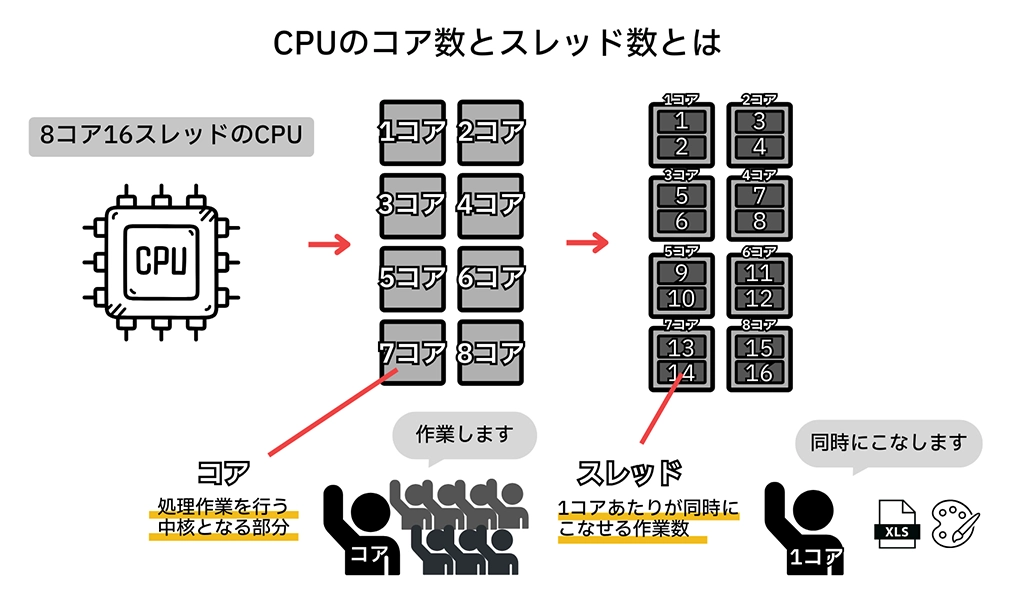

1-2-1.コア数

CPUにおいて、各種命令を処理する基本部分のことを「コア」と表現します。

かつてのCPUは1つのコアで構成された「シングルコア」が基本でしたが、現在では複数のコアを搭載した「マルチコア」が一般的となっています。つまり、CPUが“パソコンの頭脳”であれば、マルチコアCPUは頭脳を複数持つCPUと言えるわけです。

基本的に、ひとつのコアはひとつの処理しかできませんが、コアが複数になれば、複数の作業を同時並行的に処理することが可能となります。つまり、複数の処理を同時に行う場合は、コア数が多いほうが有利となるわけです。また、ひとつの作業を分割処理できるソフトウェアであれば、コア数が増えればそれだけ処理速度を高速化することもできるのです。

CPUのマルチコア化が始まった当初は2コア(デュアルコア)、4コア(クアッドコア)といったCPUがメインでしたが、現在では10を超えるコアを搭載するCPUも珍しくありません。例えば、「Intel Core Ultra 7 265K」では20個、「AMD Ryzen 7 9700X」では8個のコアを搭載しています。

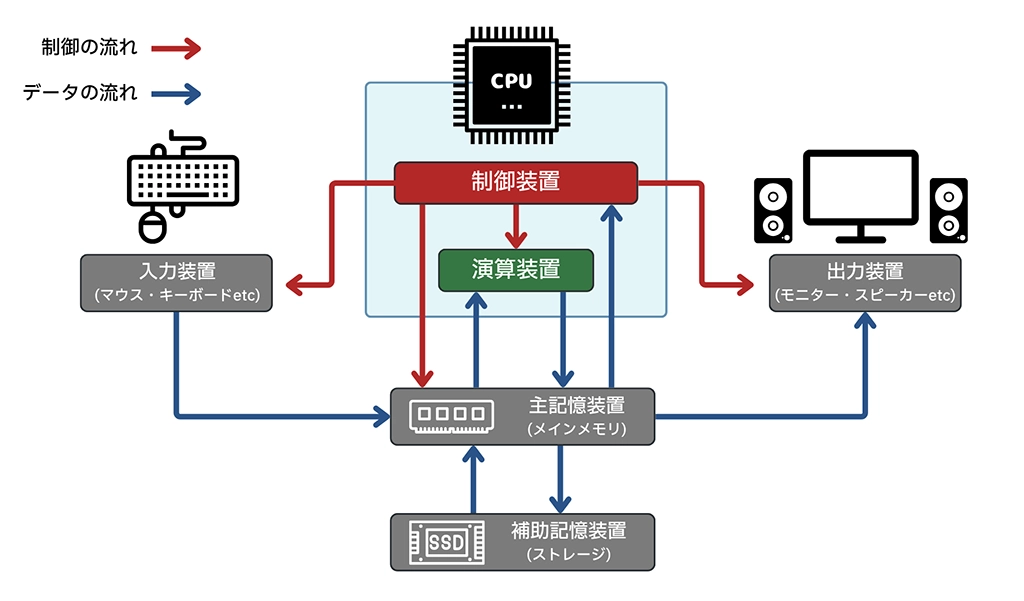

なお、Intel製CPUのコア数が多いのは、性能重視の「P(Performance)コア」と効率重視の「E(Efficient)コア」といった2種類のコアを搭載しているためで、「Intel Core Ultra 7 265K」の場合は、Pコア8個とEコア12個といった内訳となっています。

1-2-2.スレッド数

CPUのコアは、1つにつき、基本的には1つの作業しか行えません。そのため、処理によってはポテンシャルをフルに活用できず、リソースに余裕ができてしまう場合があります。その余裕を効率的に活用するために生み出されたのが「インテル ハイパースレッディング・テクノロジー(Intel Hyper-Threading Technology)」と呼ばれる技術で、この技術によって、1つのコアで複数のスレッド(処理)を同時に実行することが可能となり、CPUのリソースを無駄なく活用できるようになるわけです。

基本的に1コアにつき2つのスレッドが実行できるため、2コアであれば4つ、4コアであれば8つのスレッドが実行可能となります。ただし、コアのリソースに余裕がない場合やソフトウェアがマルチスレッドに対応していない場合、スレッド数が増えても処理が効率化されないことがある点は注意が必要となります。

「インテル ハイパースレッディング・テクノロジー」は、その名の通り、Intel製CPUに搭載されている機能ですが、AMD製CPUも「SMT(Simultaneous Multi Threading)」技術と呼ばれるマルチスレッド技術を搭載しており、8個のコアを搭載した「AMD Ryzen 7 9700X」は、16個のスレッドが実行可能となっています。

一方、Intel製CPUの場合、「インテル ハイパースレッディング・テクノロジー」に対応するのはPコアのみでEコアは非対応のため、例えば「Core i7-14700K」は20個のコアを備えていますが、Pコア8+Eコア12という構成なので、スレッド数は8(Pコア)×2+12(Eコア)の28個ということになります。

さらに注意が必要なのは、「Intel Core Ultra」には「インテル ハイパースレッディング・テクノロジー」が採用されていないため、20コア(Pコア8+Eコア12)を搭載する「Intel Core Ultra 7 265K」のスレッド数は、コア数と同じ20個ということになります。

なお、Windows環境では、「タスクマネージャー」の「パフォーマンス」タブにて、コアおよびスレッドの稼働状況を確認することができますが、ここでは「論理プロセッサ数」が「スレッド数」を表しています。

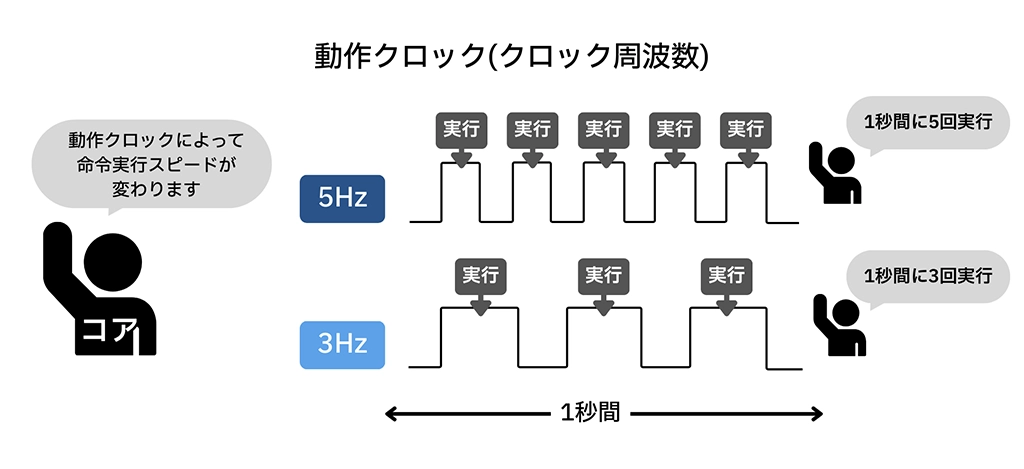

1-2-3.クロック周波数

CPUは電気信号のオンとオフ(1と0)の切り替えによって情報の処理を行います。この切り替え速度はクロック周波数(Hz)で表現され、この数値が大きければ大きいほど処理速度が高速化します。

かつてのCPUは、クロック周波数こそが性能を語るうえでのもっとも重要なファクターとなっており、CPUの進化はクロック周波数の高速化と言っても過言ではありませんでした。

しかし、クロック周波数の高速化が発熱の増大を引き起こしたことにより、CPUの進化はクロック周波数の高速化からマルチコア化へと舵が切られ、単純にクロック周波数のみでCPUの性能を測ることは少なくなりました。

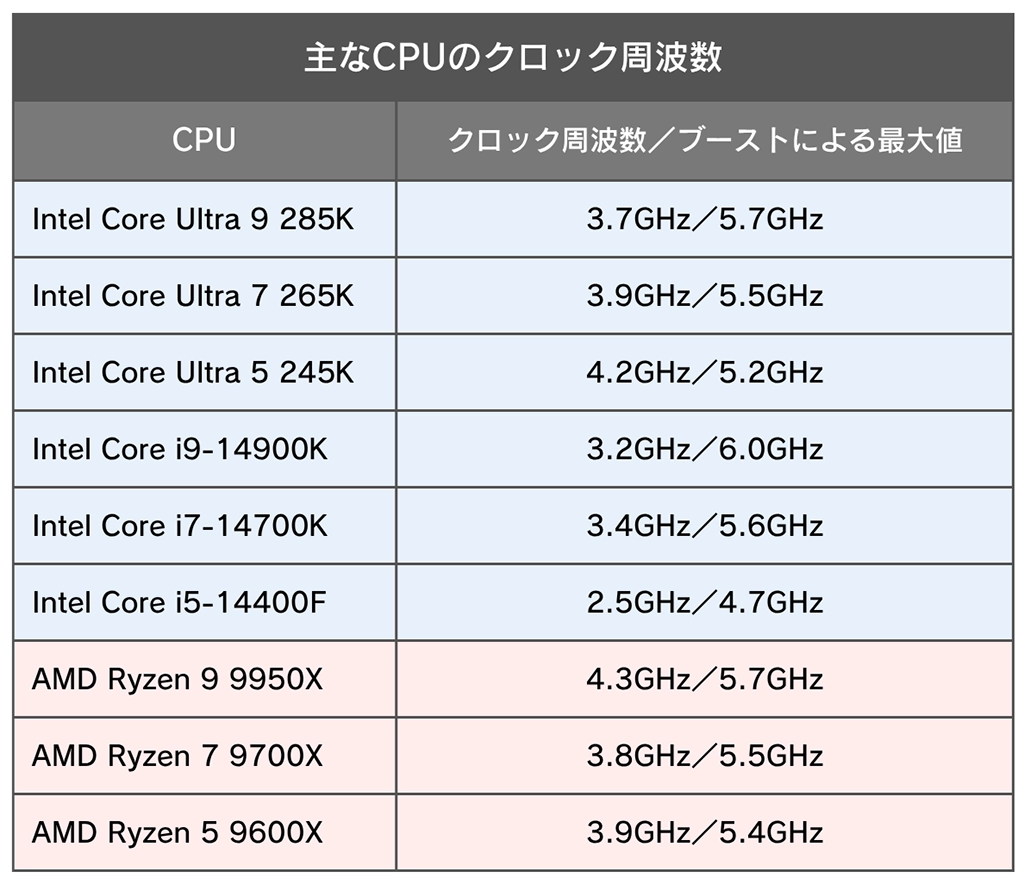

もちろん、クロック周波数が向上すると処理速度が向上するという基本的な部分は変わっていませんので、現在でも、マルチコア化が進む一方で、発熱を抑えつつ、クロック周波数の向上も進められています。特に最近のCPUはブースト機能を備えており、発熱や負荷の状況にあわせて、安全な範囲でクロック周波数を引き上げることによって性能を向上させる設計となっています。

1-2-4.キャッシュ容量

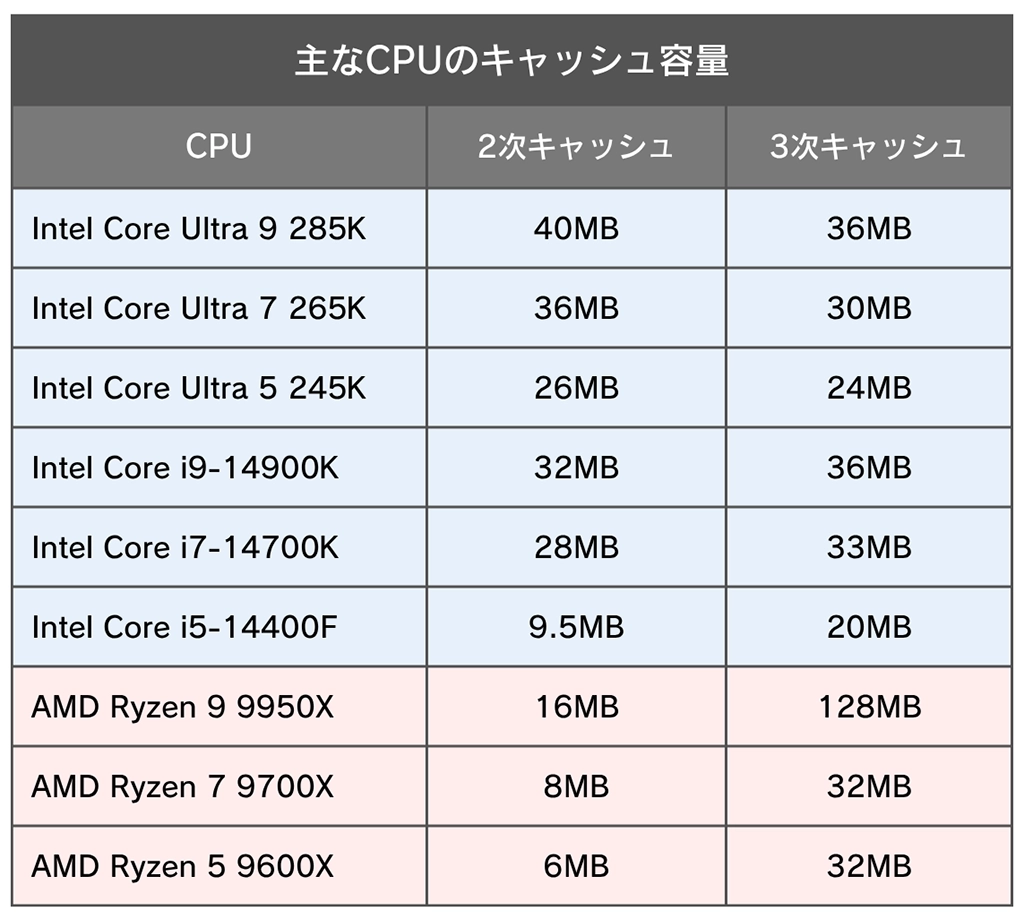

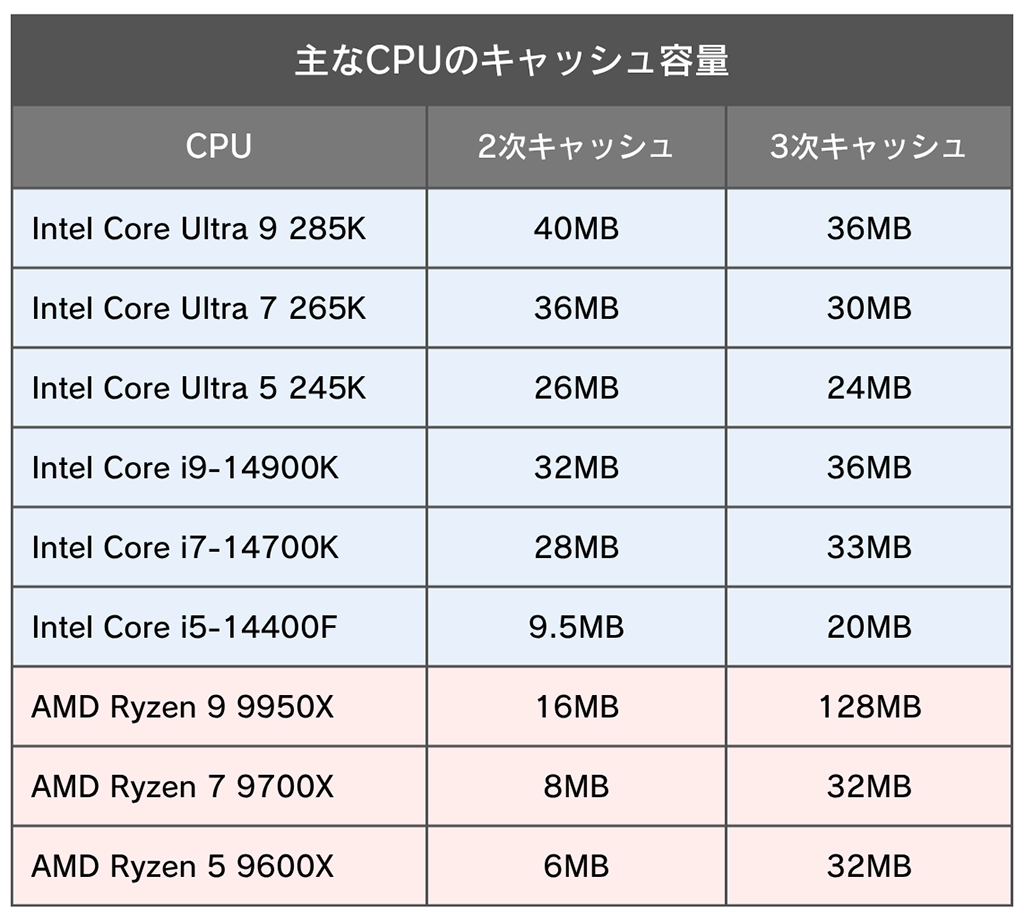

CPU内にはキャッシュと呼ばれる高速メモリが搭載されています。メインメモリなどと比べると容量はかなり少なくなりますが、非常に高速であり、頻繁に使うデータをキャッシュに保存することによって、処理効率を高めています。

キャッシュは速度に応じて、1次キャッシュ、2次キャッシュと段階的に搭載されていますが、最近では3次キャッシュまで搭載するだけでなく、大容量化も進んでおり、「Intel Core Ultra 9 285K」は36MB、3D V-Cacheと呼ばれる技術を採用した「AMD Ryzen 9 9950X3D」は128MBもの3次キャッシュを搭載しています。

なお、Intel製CPUの場合、3次キャッシュは「インテル スマートキャッシュ(Intel Smart Cache)」と表現されています。

1-3.CPUの型番・グレード・世代の見方

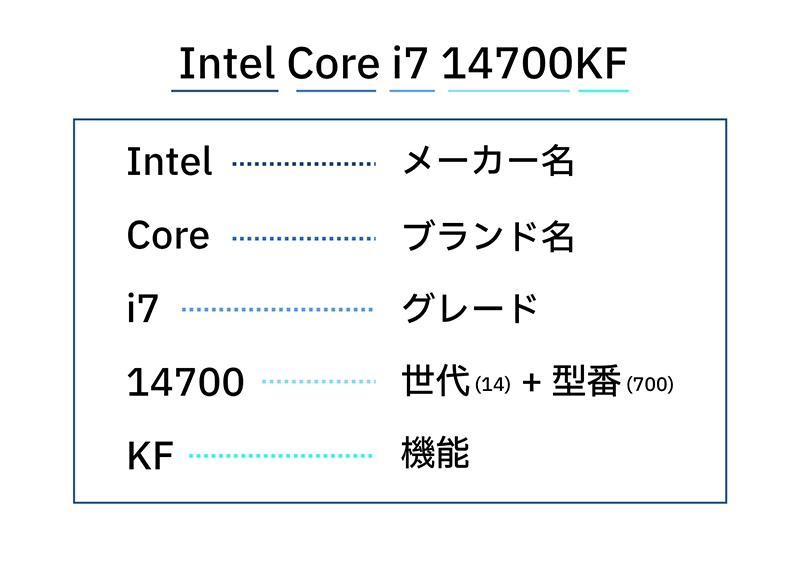

ここまで、CPUのスペックを読み解いてきましたが、CPUは基本的に型番で記されるため、あまり詳しくない方にとっては、どのくらいの性能なのかを判断するのが非常に難しいかもしれません。しかし、この型番にはちゃんと法則性がありますので、それさえ理解してしまえば、ある程度の性能を把握することが可能となります。

1-3-1.Intel製CPUの型番

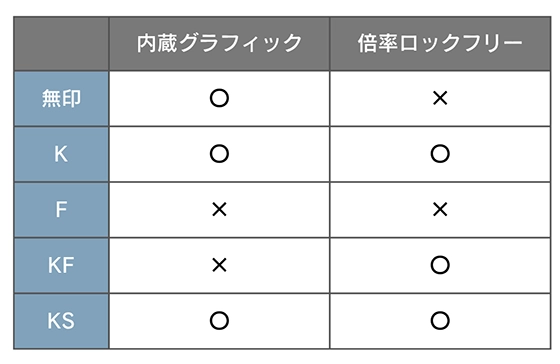

また、型番の末尾につけられた記号は、CPUの機能的な特徴を示しています。この記号は世代によって異なっている場合があり、モバイル向けなどを含めると非常に数が多く、すべてを覚えるのはかなり大変です。現役世代でいえば、「K」はオーバークロックがやりやすい倍率ロックフリー、「F」はグラフィック機能が非搭載であるといったところを覚えておくとよいでしょう。

※「KS」は「K」よりもクロック周波数が高く設定されています。

※倍率ロックフリーのCPUは、内部倍率を変更することができるので、比較的オーバークロックがやりやすいという特徴があります。

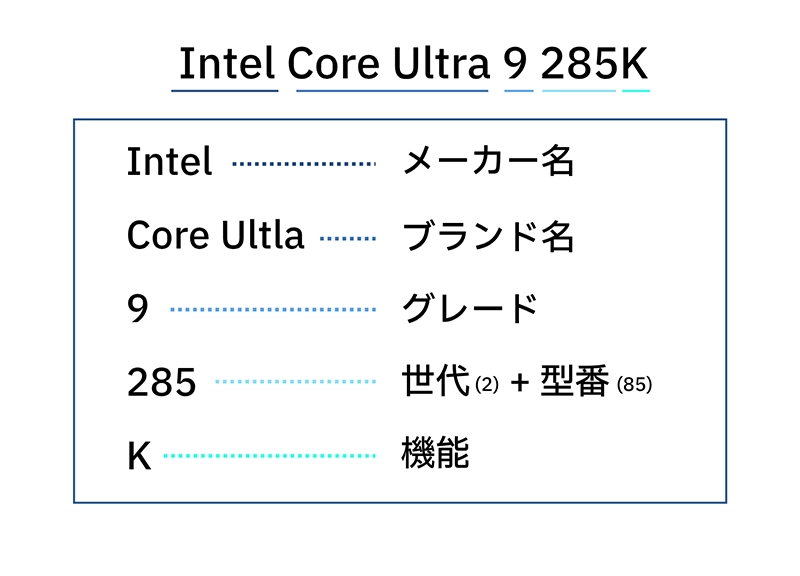

なお、このルールは、「Intel Core Ultra」にももちろん当てはまります。例えば「Intel Core Ultra 9 285K」の場合は、以下の通りとなります。

1-3-2.AMD製CPUの型番

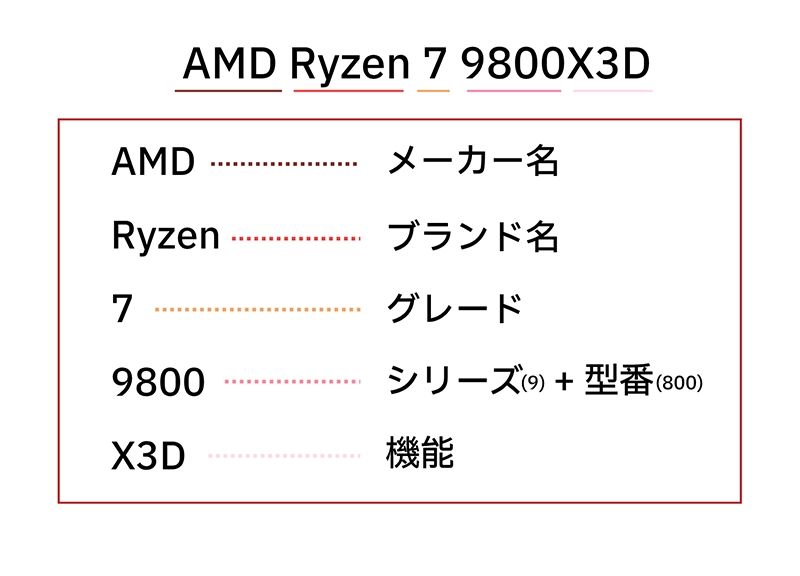

一方、AMD製CPUもIntel製CPUと同様に読み解くことが可能です。例えば「AMD Ryzen 7 9800X3D」の場合は、以下の通りとなります。

ここではわかりやすく「9」をシリーズとしていますが、一般的には「9000」シリーズといった形で表現されます。

なお、AMD製CPUも、グレード、シリーズ、型番の数字が大きいほど性能が高くなる傾向にありますが、シリーズについては少し注意が必要となります。

例えば、「Ryzen 7 8700G」と「Ryzen 7 7700」を比較すると、グラフィック機能については「Ryzen 7 8700G」に軍配が上がりますが、同じZen4コアであり、3次キャッシュが「Ryzen 7 7700」の32MBに対して「Ryzen 7 8700G」は16MBと半減しているため、CPU自体の性能は「Ryzen 7 7700」のほうが高くなります。

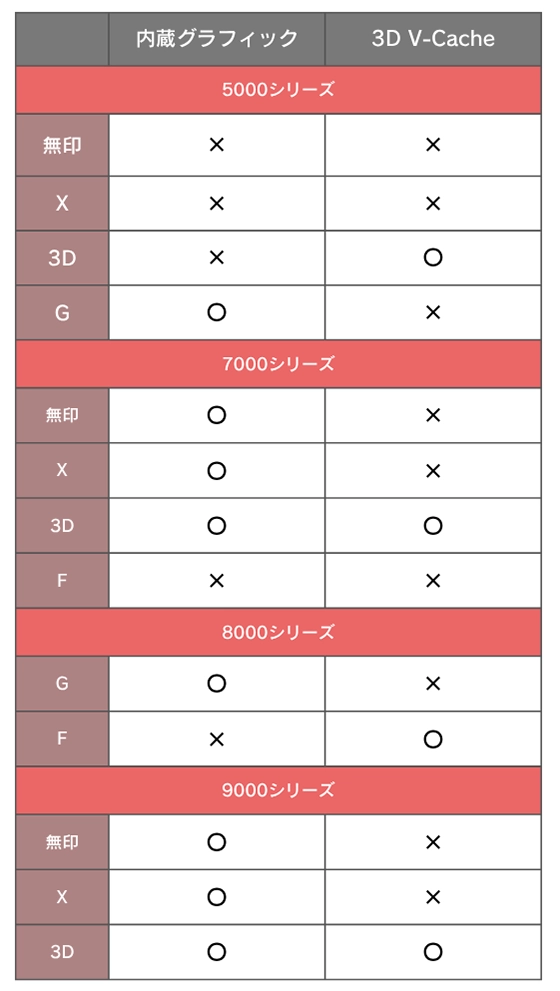

末尾の機能については、「X」が高性能モデルを意味しており、「3D」は「AMD 3D V-Cache Technology」を搭載することでゲーミング性能を強化したモデルとなっています。

なお、Ryzenにはもともとグラフィック機能は搭載されていなかったため、搭載モデルが登場した当初は、型番末尾に「G」が付与されていました。しかし、現在ではグラフィック機能が標準搭載となっており、現行モデルでは、APUと呼ばれる高性能グラフィック機能を搭載した「Ryzen 8000」シリーズを意味する記号となっています。また、Intel製CPU同様、グラフィック機能を内蔵していないモデルは末尾に「F」が付与されますが、古いモデルは、グラフィック機能非搭載でも、「F」がつかないモデルがある点に注意しましょう。

2.「IntelとAMD」2大メーカーの特徴

2-1.Intel製CPUの特徴

Intelは、世界最大手の半導体メーカーであり、特にCPU分野では大きなシェアを獲得しています。「Pentium」ブランドのCPUで一世を風靡し、デスクトップ向け「Core」ブランドの先駆けとなる「Core 2」の登場でトップブランドとしての存在感を示して以降、「Core i」を展開した後に、現在では「Core Ultra」が主力ブランドとなっています。

「Core Ultra」は、性能を重視した「Pコア」(Performance-cores)と電力効率を重視した「Eコア」(Efficient-cores)を組み合わせたハイブリッド設計を採用。さらに、AI専用プロセッサ(NPU)や「Intel AI Boost」機能を搭載することで、AIタスクや画像処理、音声認識などの処理性能を大幅に向上させています。

Intel製CPUは一般的にシングルコア性能が高く、特にゲーミング市場において人気を誇っていましたが、

現行の「Core Ultra」については、まだ高く評価されておらず、今後の展開に期待されます。

なお、Intel製CPUは、高いシェアを獲得していることもあり、多くのソフトウェアにおいて最適化が図られているのが大きな強みとなっています。そのため、ビジネス用途のパソコンでは特に人気が高くなっています。

2-2.AMD製CPUの特徴

AMDは、かつてIntelの互換CPUを製造するメーカーでしたが、独自開発となる「Athlon」で人気を博し、その後、64ビットCPUやデュアルコアCPUなどをIntelに先んじてリリースするなど、高い技術力で注目を集めました。

「Ryzen」は、2016年末に発表されたCPUブランドで、高いマルチコア性能が特徴となっています。また、「Radeon」などのGPUを手掛けるAMDだからこそともいえる高性能な内蔵グラフィック機能も大きな特徴となっています。

現在の最新モデルは、「Zen5」コアを採用した「Ryzen 9000」シリーズで、ソケットAM5を採用。また、一世代前の「Zen4」コアに高性能なグラフィック機能を内蔵した「Ryzen 8000」シリーズは「APU(Accelerated Processing Unit)」と呼ばれ、上位モデルにはAIに特化したNPU「Ryzen AI」が搭載されています。

AMD製CPUはマルチコア性能の評価が高く、映像編集や3DCG制作などクリエイティブ分野での活躍が期待されます。また、ゲーミング分野においても、3D V-Cacheによる大容量3次キャッシュを搭載したモデルは非常に人気が高くなっています。また、AMDはかつてよりコストパフォーマンスの高さにも定評がありましたが、現行の「Ryzen」においてもその評価は変わらず、ソケット形状の変更が少ないことから、同じシステムを長く使えるというメリットも見逃せないポイントとなっています。

3.用途別に見るCPUを選ぶポイント

3-1.オフィス作業・インターネット閲覧

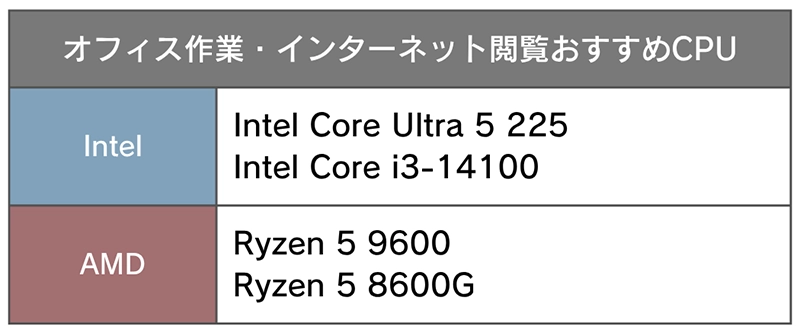

文章作成や表計算、Web閲覧などの軽作業は、基本的に負荷が少なく、使用するソフトウェアにもよりますが、基本的にマルチコア性能もそれほど求められませんので、エントリー向けCPUでも十分に対応可能です。

CPUのグレードで言えば、「3」のモデルでも十分なのですが、最新モデルでは、「Intel Core Ultra」も「AMD Ryzen 9000」シリーズも、「5」以上のモデルしかリリースされていないため、「AMD Ryzen 5 9600」や「Intel Core Ultra 5 225」などが現行の推奨モデルとなります。もちろん、最新である必要性はありませんので、例えば「Intel Core i3-14100」など一世代前のモデルを採用することで、コストを抑えるのもひとつの手です。

なお、オフィス業務や在宅ワーク用のパソコンは、性能面よりも、省電力性や静音性が重視されるため、ビデオカードが不要なグラフィック機能を内蔵したモデルを選ぶのがベストな選択となります。作業内容などで少しでも高いグラフィック機能が必要な場合は、「AMD Ryzen 5 8600G」などが注目です。

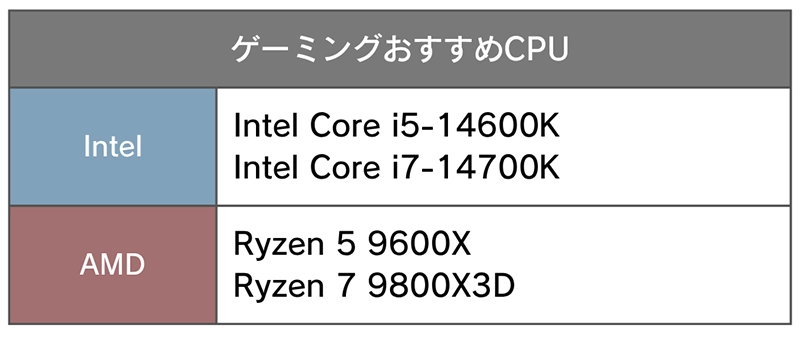

3-2.ゲーミング

ゲーミング用途の場合、CPUの性能よりもビデオカード(GPU)の性能が重視されるため、あまりハイエンドのCPUをチョイスする必要はありません。ただし、あまりCPUの性能が低いと、ボトルネックとなってしまい、ビデオカードの性能を十分に引き出せなくなってしまうため、Intel、AMDともにグレードは最低でも「5」「7」のモデルを選びたいところです。

ゲーミング性能という点では評価の高かったIntel製CPUですが、「Intel Core Ultra」はあまりゲーム向きとは言えないのが現状です。

IntelプラットフォームのゲーミングPCであれば、「Intel Core i5-14600K」や「Intel Core i7-14700K」などが有力な候補となります。

一方、AMD製CPUの場合、「AMD Ryzen 5 9600X」でも十分なパフォーマンスを発揮しますが、予算に余裕があれば、大容量3次キャッシュを搭載することで高いゲーミング性能を発揮する「AMD Ryzen 7 9800X3D」なども検討してみましょう。

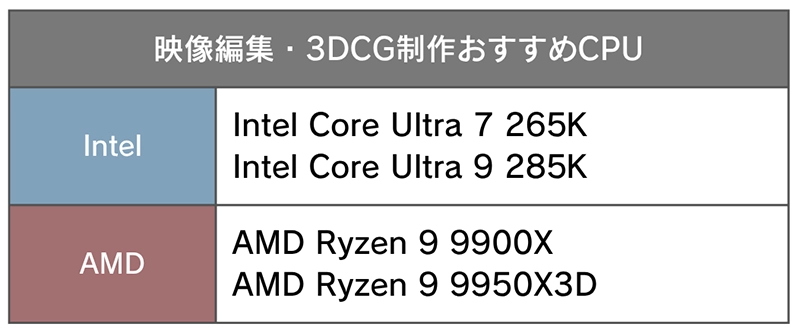

3-3.映像編集・3DCG制作

Intel製CPUの場合、「Intel Core Ultra」は、インテル ハイパースレッディング・テクノロジーを採用していないため、スレッド数では劣りますが、マルチコア性能自体が高められているため、あえて旧世代を選ぶ必要はなく、「Intel Core Ultra 7 265K」や「Intel Core Ultra 9 285K」などがおすすめとなります。

そして、マルチコア性能が求められるクリエイティブ用途では、「AMD Ryzen」の人気が高くなっています。コア数の多さ、そしてクロック数の高さから「AMD Ryzen 7」以上を最低限として、「AMD Ryzen 9 9900X」や3次キャッシュの多い「AMD Ryzen 9 9950X3D」などを採用すれば、負荷の高い作業でも快適な処理が期待できます。

4.CPUと周辺パーツの相性に注意しよう

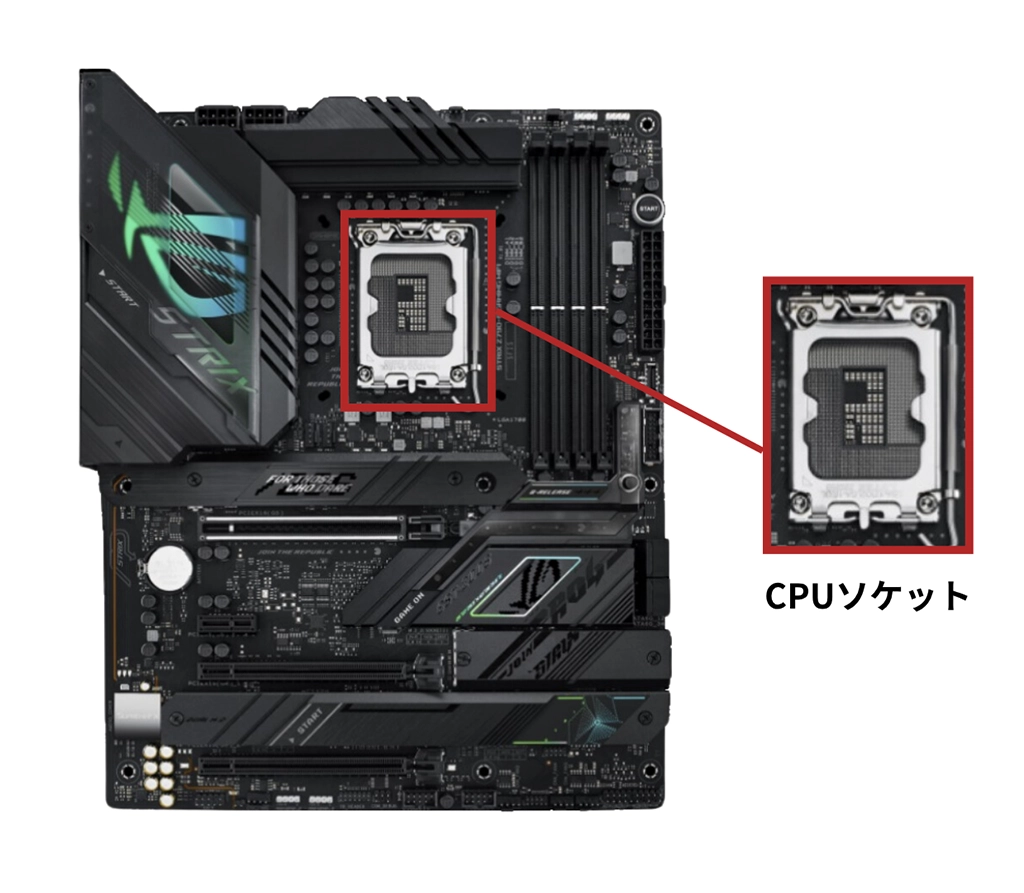

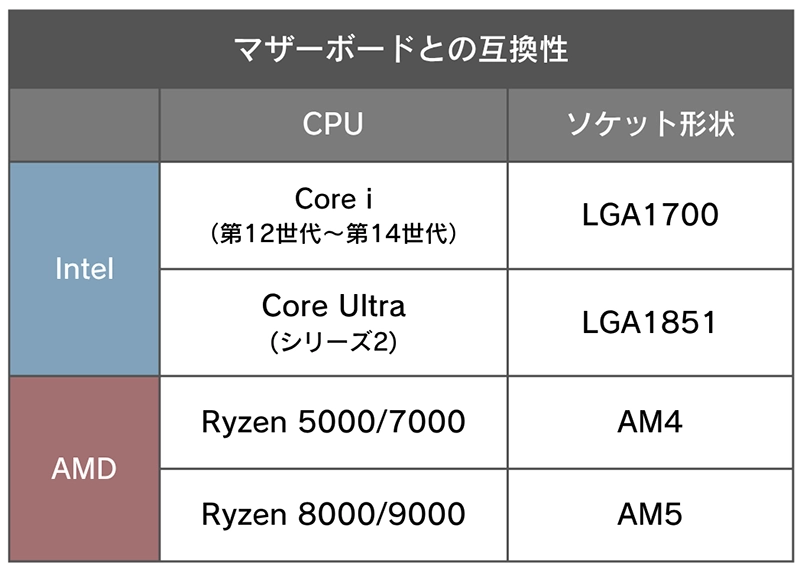

4-1.マザーボードとの互換性

CPUを動作させるためにはマザーボードが必須となりますが、マザーボード上のソケット形状がCPUと一致していないと搭載することができません。特にIntel製CPUは、2~3世代ごとにソケット形状が変更となるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

また、チップセットによっても対応するCPUや機能が異なります。さらにチップセットやソケット形状が対応していても、新しいCPUを組み合わせる場合はマザーボードのBIOS更新が必要となることがある点も注意が必要です。

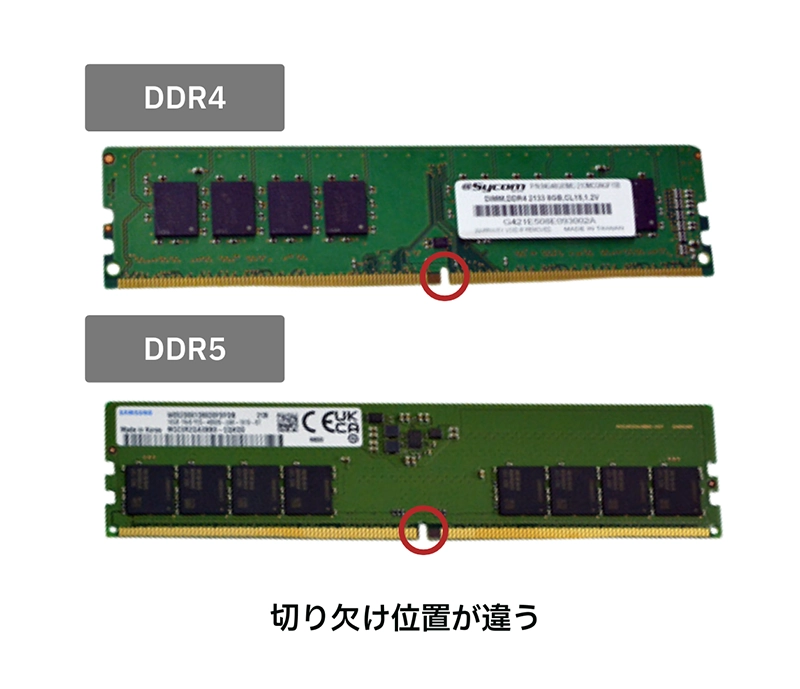

4-2.メモリの規格

かつてメモリコントローラーはチップセットに内蔵されていましたが、現在はCPUに内蔵されているため、利用できるメモリは、CPUによって決まります。現在の主流はDDR4とDDR5ですが、第14世代の「Intel Core i」シリーズはいずれの規格にも対応していますが、「Intel Core Ultra」の場合はDDR5のみの対応となります。

また、第14世代の「Intel Core i」シリーズは、DDR4にもDDR5にも対応していますが、マザーボード上に対応ソケットが用意されている規格しか利用することはできません。

メモリは「DDR4-3200」や「DDR5-5600」などと表記されますが、DDR4やDDR5の後に続く数字はメモリのクロック周波数を表しています。正確に言えば、DDR5-5600は5600MHz(バスクロックは2800MHz)で動作することを意味しており、CPUによって利用できる数値が変わってきます。

「Intel Core Ultra」も「AMD Ryzen 9000」も現行モデルは「DDR5」のみの対応で、「Intel Core Ultra」は「DDR5-6400」まで、「AMD Ryzen 9000」は「DDR5-5600」までの対応となっています。ただし、メモリを4枚挿した場合は、「Intel Core Ultra」は「DDR5-4800/4400」相当、「AMD Ryzen 9000」は「DDR5-3200」相当での動作となってしまいますので、可能な限りメモリは2枚挿しで利用することをおすすめします。

なお、最近では、オーバークロックメモリ、あるいはハイパフォーマンスメモリと呼ばれる、標準よりも高速での動作が可能なメモリが販売されています。これらのメモリのパフォーマンスを引き出すためには、Intelが策定した「XMP」、あるいはAMDが策定した「EXPO」と呼ばれるプロファイルを使用する必要があります。

XMPあるいはEXPOに対応したオーバークロックメモリは、XMPあるいはEXPOに対応したマザーボードとメモリ速度に対応したCPUと組み合わせることで、その高いパフォーマンスを発揮することができます。逆に言うと、マザーボードやCPUが対応していなければ、どんなに高速なメモリであっても、標準的な速度で動作することになってしまいます。

4-3.内蔵GPUとグラフィックボードの違い

最近のCPUは、グラフィック機能を標準で搭載しているものが多く、別途ビデオカードを組み合わせなくても、映像出力が可能となっています。そのため、あまり高いグラフィック機能を必要としないビジネス用途などでは、ビデオカードが不要なため、コストや消費電力を抑えることができます。

ただし、CPUに内蔵されているグラフィック機能はあまり性能が高くないため、3Dゲームなどを楽しみたい方は、ビデオカードを利用することが必須となります。

しかし、「AMD Ryzen 8000G」シリーズは内蔵グラフィックは非常に優秀であり、ライトなゲームや日常的な映像処理にも強みを発揮します。

逆に、ビデオカードを利用することが前提であれば、CPUの内蔵グラフィック機能は不要です。その場合、型番末尾に「F」のついたモデルを利用することによって、コストを削減することが可能となります。

4-4.冷却方式と温度管理

CPUには、発熱が増大すると、間引き運転することで発熱を抑える「サーマルスロットリング」と呼ばれる機能が搭載されています。この機能が作用すると、発熱だけでなく、パフォーマンスも低下してしまいますので、CPUの性能を安定して引き出すためには、冷却が重要なキーワードとなります。

この「サーマルスロットリング」が開始する温度は「最大動作温度(Tjmax)」として設定されており、現行の「Intel Core Ultra(シーズン2)」では105℃、「AMD Ryzen 9000」では95℃となっています。高負荷時でも、この数値を下回るようにCPUクーラーやエアフローを調整しておきましょう。

CPUを安定して冷却するためには、CPUクーラーの性能とPCケース内のエアフローが大事なポイントとなりますが、冷却面ばかりに目を向けて、冷却ファンの回転数を上げたり、冷却ファンの数を増やすと、静音性が損なわれてしまいます。

効果的に冷却しつつも、静音性も維持するためには、高性能なCPUクーラーや水冷ユニットの利用を検討しましょう。特にゲーム用途などで長時間の稼働が見込まれる場合は、安定して冷却できる水冷ユニットがおすすめです。

5.サイコムで選ぶ!おすすめゲーミングBTOパソコン

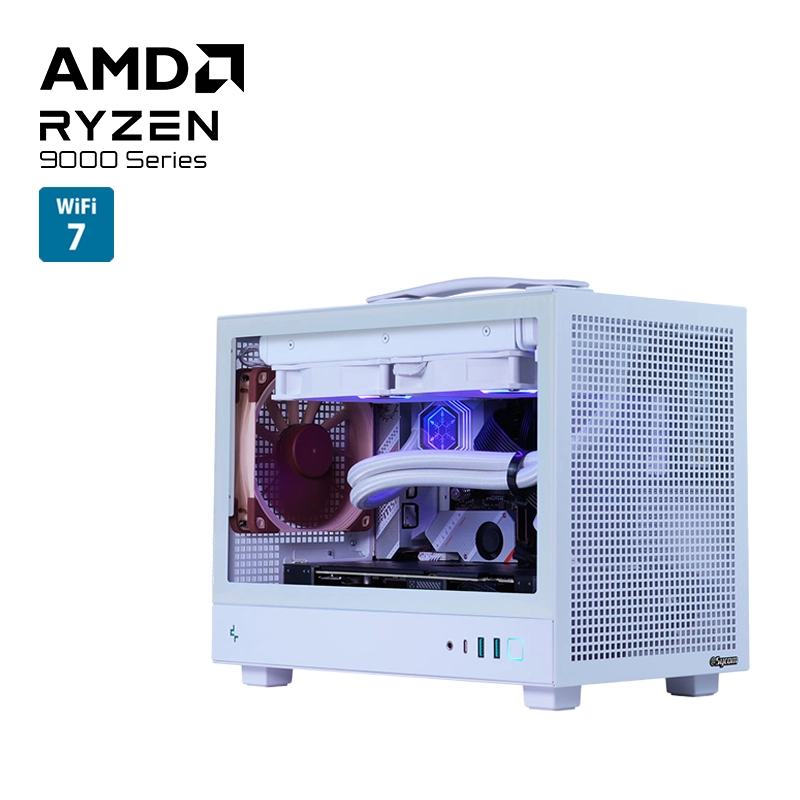

5-1.初めてのゲーミングPCにも最適「G-Master Velox Mini」

厳選された標準&カスタマイズパーツにより、初めてのBTOパソコンにも最適な「G-Master Velox」シリーズにおいて、「G-Master Velox Mini」は、キューブ型のPCケースを採用しており、設置場所を選ばず、部屋のコーディネートにこだわる方にもおすすめのコンパクトゲーミングPCとなっています。

「G-Master Velox Mini」には、AMDプラットフォームでは、「AMD B850 チップセット」搭載マザーボードを採用した「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」、Intelプラットフォームでは、「Intel B860 チップセット」搭載マザーボードを採用した「G-Master Velox Mini B860 Intel Edition」と「Intel B760 チップセット」搭載マザーボードを採用した「G-Master Velox Mini B760 Intel Edition」がラインナップ。

「B860 Intel Edition」には「Intel Core Ultra」、「B760 Intel Edition」には第14世代の「Intel Core i」が搭載されます。

容量19リットルというコンパクトサイズながら、ビデオカードを標準で搭載しており、ゲーミング性能も十分。エントリー向けのラインナップですが、高クロック&強力なマルチタスク性能を備えたCPUにカスタマイズすることももちろん可能です。さらに、Noctua製の高性能CPUクーラーや水冷ユニットを組み合わせれば、冷却面も不安なく、安定したパフォーマンスが期待できます。

| 【G-Master Velox Mini B860 Intel Edition】標準構成 |

|---|

| CPU:Intel Core Ultra 5 225F(3.3GHz、10コア/10スレッド) メモリ:DDR4-3200 16GB(8GB×2) マザーボード:Intel B860 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 5060(8GB) 外形寸法:幅200×奥行き336×高さ283.5mm |

| 【G-Master Velox Mini B760 Intel Edition】標準構成 |

|---|

| CPU:Intel Core i5-14400F(2.5GHz、10コア/16スレッド) メモリ:DDR5-4800 16GB(8GB×2) マザーボード:Intel B760 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 5060(8GB) 外形寸法:幅200×奥行き336×高さ283.5mm |

| 【G-Master Velox Mini B850A AMD Edition】標準構成 |

|---|

| CPU:AMD Ryzen 5 9600(3.8GHz、6コア/12スレッド) メモリ:DDR5-5600 16GB(8GB×2) マザーボード:AMD B850 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 5060(8GB) 外形寸法:幅200×奥行き336×高さ283.5mm |

5-2.最新CPUでハイパフォーマンスを引き出す「G-Master Spear X870A」

サイコムのゲーミングPCにおいてスタンダートモデルに位置づけられる「G-Master Spea」シリーズですが、「G-Master Spear X870A」は、「AMD X870 チップセット」搭載マザーボードとZen5コアの「AMD Ryzen 9000」シリーズの組み合わせを採用することで、高いゲーミング性能が期待できる1台となっています。

ビデオカードは標準で「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti」を採用していますが、カスタマイズによって、さらにハイエンドモデルへの換装も可能。予算が許すのであれば、CPUをゲームに最適化された、3D V-Cache搭載の「AMD Ryzen 7 9800X3D」や「AMD Ryzen 9 9900X3D」などにカスタマイズすることで、さらにゲーミング性能を高めることができます。

| 【G-Master Spear X870A】標準構成 |

|---|

| CPU:AMD Ryzen 7 9700X (3.8GHz、8コア/16スレッド) メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2) マザーボード:AMD X870 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) 外形寸法:幅220×奥行き506×高さ493mm |

5-3.静音性と冷却性能を両立「Silent-Master NEO Z890」

厳選されたパーツの組み合わせによって、高い冷却性能と静音性を両立させた「Silent-Master NEO」シリーズにおいて、Intelプラットフォームを採用した「Silent-Master NEO Z890」は、サイコムが独自に公的第三者機関の無響室にて検証を重ねて生まれた、性能面も文句なしの静音ハイエンドミドルタワーとなっています。

CPUは標準で「Intel Core Ultra 5 245K」を搭載していますが、ハイエンドの「Intel Core Ultra 9 285K」にカスタマイズしても、静音性が損なわれない圧倒的な冷却性能が魅力となっています。また、ビデオカードは、「NVIDIA GeForce RTX 5060Ti」を搭載したサイコムオリジナルの超静音空冷ビデオカード「Silent Master Graphics」を採用。ファン待望の新モデルの登場で、さらなるパフォーマンスアップが実現しています。

| 【Silent-Master NEO Z890】標準構成 |

|---|

| CPU:Intel Core Ultra 5 245K(4.2GHz、14コア/14スレッド) メモリ:DDR5-5600 16GB(8GB×2) マザーボード:Intel Z890 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:【Silent Master Graphics】NVIDIA GeForce RTX5060Ti 16GB 外形寸法:幅209×奥行き478×高さ470.5mm |

6.CPU選びでよくある質問

6-1.IntelとAMD、初心者にはどちらがおすすめ?

IntelかAMDかの選択は、パソコンを購入する際の重要な検討ポイントです。特に初めての方にとっては、どちらを選ぶべきか迷うことも多いでしょう。現在は「これが正解」と断言できるような絶対的な優劣はなく、用途や重視するポイント(性能・価格・対応機能など)に応じて選ぶことが重要です。

たとえば、Intel製CPUはシングルスレッド性能や安定性に定評があり、ビジネス用途や最新ゲームでも高いパフォーマンスを発揮します。

加えて、価格面でも優位な構成が多く、コストパフォーマンスの面でも注目を集めています。

一方で、「AMD Ryzen」シリーズはマルチコア性能に優れ、クリエイティブ用途や同時作業の多いシーンで強みを発揮します。

特に上位モデルでは高い処理性能が期待できます。

つまり、重視すべきはブランドよりも「何をしたいか」。予算、用途、組み合わせたいパーツなどを踏まえて、どちらのCPUが自分に合っているかを判断しましょう。

6-2.ハイエンドCPUは必要?

「Intel Core Ultra 9 285K」や「AMD Ryzen 9 9950X」といった“9”グレードのCPUは、動画編集や3DCG制作、AIモデルのトレーニングなど、非常に重い処理を高速にこなすことが求められるプロ向け作業に最適なハイエンドモデルです。

ただし、非常に高額となるため、簡単な動画編集やゲームプレイなどが中心の方であれば、“7”グレードのCPU(例:AMD Ryzen 7 9700XやIntel Core Ultra 7 265K)でも十分に快適な性能を得ることができます。

特にパソコンを初めて組む方や、日常用途+ときどきクリエイティブ作業という方には、“9”よりも“7”グレードがおすすめです。“9”は「処理時間をとにかく短縮したい」「制作業務で使う」「同時に複数の重い作業をする」といった“性能”を必要とする方に向いている選択肢となります。

7.まとめ

かつてCPUは、クロック周波数だけでおおよその性能を判断することができましたが、マルチコア化や大容量キャッシュの搭載など、様々な進化によって複雑化しており、型番を見ただけでは、性能が判断しにくい存在となっています。

今回は、CPUの性能を左右する要素や型番の読み解き方などを紹介しています。特に初心者の方にとっては、混乱してしまう要素もたくさんありますが、用途別の最適CPUやおすすめのBTOパソコンなどもあわせて紹介していますので、ぜひ本記事を参考に、自分に最適なCPUを見つけてください。

父親の影響で、中学生からパソコンの自作を始める。秋葉原のPCショップでアルバイトをしながら学生生活を過ごし、現在は通信会社の子会社でシステムエンジニアとして勤務。週末は副業でPCやデジタルガジェット系のライターをしながら、今もアキバ通いを続けてます。BTOパソコンは奥が深いです、単に道具として使うだけではなくパーツ選びも楽しみましょう!

BTOパソコン売れ筋ランキング

(6月1日~6月30日)

- 1位G-Master Spear X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 2位Premium Line X870FD-A

- 「いいものを永く」のコンセプトで標準2年保証、無償オーバーホールなど末永くご愛用いただくためのアフターサービスが充実した、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のプレミアムPC。

- 3位G-Master Spear Z890

- AI時代の新CPU、Intel Core Ultraプロセッサを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 4位Radiant GZ3600X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズ搭載ATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 5位G-Master Spear Mini B850A

- AMD Ryzen 9000シリーズを搭載する容量26.3リットルとコンパクトながら幅広いカスタマイズ性とミニマルなデザインを持ち合わせたゲーミングPC。

- 6位Radiant GZ3600Z890

- 最新のIntel Core Ultraプロセッサを搭載するATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 7位Silent-Master NEO B850A

- こだわりのNoctua製空冷CPUクーラーを採用し、エアーフローと静音性のバランスを極めた静音PC。AMD Ryzen 9000シリーズを搭載するATXミドルタワー型モデル。

- 8位G-Master Velox II Intel Edition

- 高品質なパーツを採用した納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめる新機軸のゲーミングPC!

定番のインテル® Core™ プロセッサ搭載モデルです。

- 9位Premium Line Z890FD

- 「いいものを永く」のコンセプトで標準2年保証、無償オーバーホールなど末永くご愛用いただくためのアフターサービスが充実した、Intel Core Ultraプロセッサ搭載のプレミアムPC。

- 10位G-Master Velox Mini B650A AMD Edition

- 容量19リットルのコンパクト筐体にAMD Ryzen 9000シリーズとGeForce RTXシリーズを搭載するゲーミングPC。納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめます。